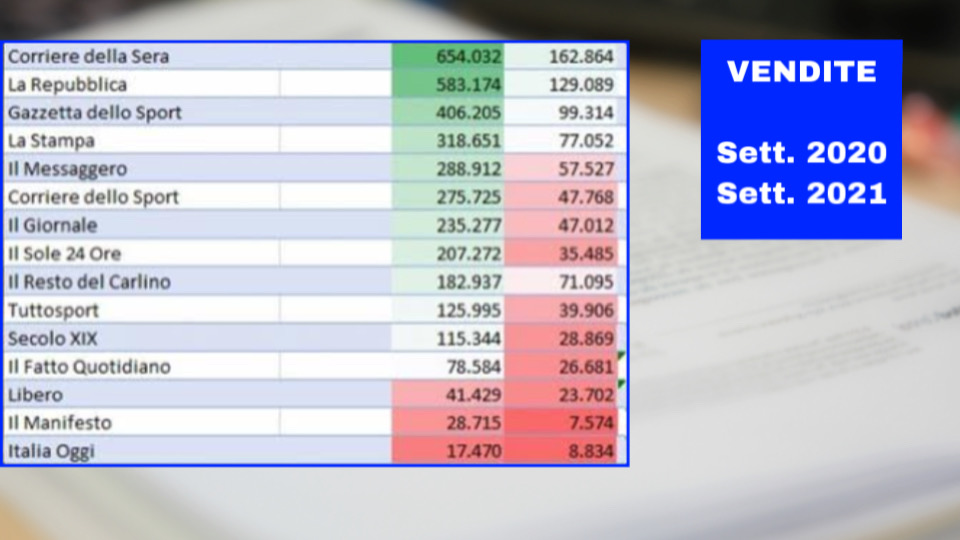

I nodi vengono sempre al pettine, almeno se uno si pettina. E i giornalisti italiani, oggi, sono costretti a cominciare a pettinarsi. I dati che estrapoliamo da Ads, l’istituto che da 40 anni, certifica le tirature e le vendite dei giornali italiani mostrano uno spaccato spietato. Negli ultimi vent’anni il gruppo di quotidiani nazionali maggiori è passato da oltre 3 milioni e mezzo di copie vendute a poco più di 850 mila. Un tracollo vertiginoso. È vero che la pandemia ha gettato benzina sul fuoco, ma è anche vero che il trend era lì da decenni. Sono calate vertiginosamente le vendite, è calata la pubblicità, è calata la qualità del lavoro. Ma le crisi vengono da lontano.

Al principio fu la televisione. Poi le ondate della rete e i suoi passaggi “epocali”. Il modello delle reti “all-news” della CNN, ad esempio, nasce con la crisi del Golfo del 1991 e inventa il giornalista-presentatore televisivo. Gli attentati terroristici del 2005 a Londra furono l’inizio del “citizen journalism” fatto di contenuti e immagini pubblicate da utenti generici forniti di un banale smartphone. La “rivoluzione verde” in Iran del 2009 dove nacquero i “video amatoriali” veicolati attraverso i social e capaci di aggirare le censure. Il terremoto ad Haiti nel 2010 è stato il primo “Twitter event”, la Primavera araba che ha affermato Facebook e le elezioni USA del 2016 le “fake news” e la manipolazione degli algoritmi sulle grandi piattaforme. Un cittadino qualsiasi o un informatico, un matematico, un hacker possono impacchettare foto, video, testi, dati e farne notizie pubblicandole dal telefonino. Un influencer può valere – anche finanziariamente – mille volte un “vecchio” opinionista. In poco più di vent’anni un giornalista ha visto stravolgere completamente i propri schemi di lavoro. Penna e carta, alfabetizzazione e sillabazione, orpelli ottocenteschi in un contesto che ritorna alla trasmissione del sapere (video) orale, ma grandemente archiviabile e continuamente fruibile.

Ora il coronavirus, e il racconto derivato da numeri mai univoci, sta riaffermando l’esigenza di poter disporre e raccontare dati e storie più oggettive e attendibili. Ma è roba più da statistici, fisici e informatici che da giornalisti. Durante la pandemia i numeri l’hanno fatta da padrone e in tutti questi “salti” di esigenze professionali si è preteso che il giornalista rimodellasse continuamente il modo di fare quel vecchio mestiere di andare a caccia di notizie e scriverle. Si sono pretese qualità professionali, specializzazioni, per un tipo di lavoro sempre al passo con i mezzi sui quali quel lavoro veniva pubblicato e si è finito per dequalificare chi, di questa professione, la sostanza l’aveva capita. Così, con giornalisti sempre più deboli e alla mercé di chiunque – come rivelano i dati dell’osservatorio Ossigeno per l’Informazione – sono aumentate anche le intimidazioni e le minacce e sono aumentate le defezioni, le auto-censure, le paure e le convenienze spurie.

Ma quanta gente, realmente, oggi svolge la professione? Secondo il Centro di Documentazione Giornalistica all’Ordine risultano iscritti 109.567, tra professionisti e pubblicisti. L’Ordine nazionale dichiara 30mila iscritti con la qualifica di giornalisti professionisti (coloro i quali esercitano l’attività giornalistica come principale attività professionale) e circa 75mila pubblicisti (collaboratori di giornali e testate on line che curano anche altre attività). Le cifre combaciano. L’Osservatorio sul giornalismo registra 60 mila giornalisti attivi (gli altri non esercitano più la professione o hanno raggiunto la pensione). Un record mondiale: sono cinque volte la quota degli Stati Uniti. All’Inpgi, invece, l’Istituto di previdenza gli iscritti – è obbligatorio farlo per chi svolge la professione in esclusiva – sono poco più della metà, 59.017. Ma le cose stanno rapidamente cambiando: lo dimostra il rapporto tra under 30 e over 50 passato da uno a uno nel 2000 ad uno a quattro nel 2015. Un ritmo di invecchiamento due volte superiore a quello della popolazione italiana. Un vero e proprio trend da estinzione. Più crisi di così non si può. Più debolezza di così non è ammissibile. Viene da chiedersi se il fenomeno non sia da leggere all’inverso: ovvero si misura un crollo continuo di lettori in conseguenza ad una crisi strutturale della professione giornalistica e quindi della qualità dell’informazione.

Il gioco di specchi è pericoloso perché, apparentemente, sembrerebbe che il cannibalismo tra i mezzi di comunicazione produca molto più lavoro. Se calano i giornali su carta aumentano quelli digitali. Si afflosciano le televisioni generaliste, ma crescono quelle a pagamento. La perdita di carta stampata è compensata dal digitale. In realtà le regole non sono uguali per tutti e i rapporti di lavoro stabili – a tempo determinato e indeterminato – nel 2012 erano 17.860 mentre a fine 2017 erano poco più di 15.000. Non c’è nessun travaso. La situazione è nuova e va affrontata con regole e visioni nuove. Non solo, ma diminuiscono le posizioni stabili di lavoro mentre aumenta il precariato o la cosiddetta professione autonoma, che per un giornalista significa scarsa forza contrattuale, isolamento e rischio di non poter sostenere pressioni indebite o minacce. Altrettanto evidente è che gli autonomi si ritrovano sia in competizione tra loro – cannibalizzandosi a vicenda – sia con chi ha un contratto stabile e lavora in redazioni strutturate. Anzi, questi ultimi, spesso sono indotti a “usare” il lavoro dei colleghi per poter sopperire alle destrutturazioni delle stesse redazioni. In questo stato di cose non è neppure immaginabile una tenuta seria della professione mentre aumenta il rischio di querele, anche sempre più temerarie.

Il 10 settembre scorso, sul Corriere del Veneto, è apparso un comunicato dell’assemblea dei giornalisti che contestava la mancanza di assistenza dell’ufficio legale del giornale per una richiesta danni da parte di una donna fotografata per strada e pubblicata per raccontare le restrizioni della zona rossa. “L’ufficio legale dell’azienda ne contesta in prima battuta la pretestuosità, ma si affretta a scaricare, in subordine, la responsabilità e l’eventuale pagamento dei danni sul fotografo. Quindi ci risiamo. Prima i tagli, poi gli accorpamenti, ora i contratti dei fotografi e, per analogia, dei collaboratori che scaricano sui singoli colleghi le eventuali conseguenze economiche delle cause civili e le richieste di risarcimento danni da parte di terzi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo prosciugamento dei dorsi locali e oggi a un grave strappo a quella fiducia che permette a giornalisti e fotografi di lavorare serenamente.” Risultati? Precariato, autocensura, perdita di status professionale, sfiducia tra editori e giornalisti e fuga dei giovani. Giornali, telegiornali, radiogiornali, infoweb in crollo di qualità e credibilità.

Per tirare le fila di questi brevi tratti su un giornalismo italiano “a pezzi” si può ricorrere all’ultimo report, 2021, del Centre for Media Pluralism and Media Freedom di Firenze, secondo il quale la situazione dell’informazione nazionale è preoccupante. “Il pluralismo dei media in Italia – si legge nel report di CMPF – è a medio rischio in tutte le aree della valutazione”. I rischi più rilevanti sono dovuti alla sostenibilità economica dei mezzi di informazione, alle condizioni di lavoro dei freelance e al divario di alfabetizzazione digitale dei media. E il Covid non ha fatto altro che “accelerare queste tendenze preesistenti” spostando la situazione sempre più verso la soglia di alto rischio. Insomma siamo in una lunga traversata nella desertificazione dell’informazione in Italia. Il giornalista “classico” è sul viale del tramonto. Tutti gli altri, prima o poi, cambiano o ibridano il mestiere.

[di Antonio Gesualdi]

Complimenti all’autore, Antonio Gesualdi, per questo ottimo articolo. Descrive molto bene una triste situazione, meno male che una testata come “L’indipendente” sta dimostrando che un’alternativa è possibile.