Nella mattinata di oggi, sabato 28 febbraio, Israele ha dato il via a un nuovo attacco contro l’Iran, con missili che hanno colpito diverse zone della capitale Teheran. L’attacco è giunto solamente due giorni dopo la ripresa dei colloqui tra Iran e USA, dei quali Trump si era detto non soddisfatto nonostante l’Oman, lo Stato mediatore, avesse parlato di “un’apertura senza precedenti” a nuove idee per un accordo sul dossier sul nucleare. Toni analoghi erano stati impiegati da alti funzionari del governo iraniano. Nonostante ciò, ieri diversi Paesi, tra i quali Cina e Regno Unito, hanno invitato i propri cittadini a lasciare l’Iran, mentre lo stesso hanno fatto gli USA con il proprio personale diplomatico in Israele. Nelle scorse ore, Trump aveva parlato più volte della possibilità di un attacco. In risposta all’aggressione israelo-statunitense, l’Iran ha bombardato diverse basi statunitensi nei Paesi del Golfo.

Ore 23.10 – Trump conferma morte Khamenei, invita i soldati al golpe e annuncia che le bombe continueranno “fino alla pace”

Dopo ore di anomalo silenzio il presidente americano ha rilasciato un comunicato su Truth. Trump ha affermato che «Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto» e ha invitato senza mezzi termini le forze iraniane a scegliere tra tradimento e morte: «Abbiamo sentito dire che molti dei loro membri dell’IRGC, dell’esercito e delle altre forze di sicurezza e di polizia non vogliono più combattere e cercano l’immunità da noi. Come ho detto ieri sera, “Ora possono avere l’immunità, poi otterranno solo la morte!”. Speriamo che l’IRGC e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme come un’unità per riportare il Paese alla grandezza che merita». Il conunicato si conclude con la promessa che «i bombardamenti pesanti e mirati continueranno ininterrottamente per tutta la settimana, o per tutto il tempo necessario, a raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il medio oriente e, in verità, nel mondo!».

Ore 21.00 – Media israeliani: “Khamenei ucciso negli attacchi”

Secondo quanto riferito dai media israeliani, il leader supremo Khamenei sarebbe stato ucciso durante gli attacchi israeliani di questa mattina. Sulla notizia non vi è tuttavia ancora una conferma ufficiale, ma l’ambasciatore israeliano avrebbe confermato ai funzionari di Washington il ritrovamento del corpo. L’agenzia di stampa iranianiana Tasmin ha smentito la notizia. Naturalmente non è possibile verificare la notizia e al momento tutte le ipotesi restano valide: potrebbe essere stato effettivamente assassinato, così come la divulgazione della presunta notizia da parte israeliana potrebbe essere una mossa di “guerra psicologica” sulla popolazione e sulle forze militari iraniane.

Ore 20.05 – Ancora nessuna notizia su Khamenei

Escludendo le prime frettolose ricostruzioni di media indipendenti, manca ancora una conferma sullo stato di salute del leader iraniano Khamenei. Secondo fonti apparse su canali arabi, la Guida Suprema avrebbe emulato quanto fatto durante la guerra dei dodici giorni, nascondendosi in un rifugio sicuro e ignoto per tirare le file della ritorsione iraniana. Fonti del ministero degli Esteri iraniano confermano che dovrebbe essere vivo, senza tuttavia sbilanciarsi. I canali israeliani, invece, sono di tutt’altro avviso. Dopo un primo momento di dubbio, è iniziata a circolare la voce della sua morte, e il premier Netanyahu ha rilasciato una dichiarazione affermando che ci sarebbero diversi indizi che punterebbero al fatto che sarebbe stato ucciso. Nell’attacco di questa mattina, Israele ha preso di mira la sua residenza, e secondo alcune ricostruzioni avrebbe ucciso dei membri della sua famiglia. Si attendono conferme ufficiali sulle sue condizioni.

Ore 19.30 – La ritorsione iraniana non si ferma

La risposta iraniana agli attacchi israelo-statunitensi va avanti quasi ininterrottamente da questa mattina.

- Il Bahrein e la base marittima statunitense nel Paese risultano tra i luoghi più colpiti. I bombardamenti contro di essa sono andati avanti per ore, e secondo dati non ufficiali la base sarebbe almeno per metà distrutta. Un video circolato online mostra inoltre un drone kamikaze abbattersi su un grattacielo della capitale Manama; secondo fonti non verificate, si tratterebbe di un albergo in cui risiederebbero militari statunitensi.

- Media iracheni vicini alla milizia di Kataib Hezbollah, affiliata all’Iran, riportano di un attacco al consolato USA di Erbil. Non è noto chi avrebbe lanciato l’offensiva; questa mattina lo stesso gruppo iracheno ha annunciato che sarebbe sceso in campo per sostenere l’Iran, prendendo di mira siti statunitensi. La notizia dell’attacco al consolato non è stata confermata da fonti ufficiali.

- Negli Emirati è stata presa di mira una base statunitense vicino al Burj Khalifa, il noto grattacielo simbolo della città, nonché edificio più alto al mondo.

- Droni iraniani avrebbero raggiunto la capitale giordana Amman e la città di Irbid. Ad Amman, il drone sarebbe stato intercettato e si sarebbe schiantato contro un edificio civile. Non sono stati riportati danni ai civili.

- Nella capitale dell’Oman, Mascate, sono iniziate a squillare le sirene. Ignoto l’obiettivo degli attacchi. In Kuwait, invece, sarebbe stata colpita la base Ali Al-Salem; le autorità avrebbero contato 12 feriti da questa mattina. Attacchi anche nel Qatar: in totale l’Iran ha scagliato 8 droni e 44 missili balistici contro i luoghi sensibili del Paese.

- Anche Israele è sotto attacco. Le sirene hanno iniziato a squillare in almeno una sessantina di località, tra cui la capitale Tel Aviv. Media non ufficiali iraniani riportano inoltre di attacchi a basi del Mossad e della CIA in luoghi non meglio specificati di Israele.

Intanto media locali iraniani riportano che le piattaforme balistiche mobili starebbero venendo spostate, in vista di una prossima ondata di attacchi missilistici.

Ore 19.00 – Un primo bilancio degli attacchi Israele-USA

In Iran i media ufficiali hanno affermato che nella giornata di oggi sono state colpite 24 province del Paese, e che più di 220 squadre della Mezzaluna Rossa sarebbero attive tra gruppi in stato di allerta e team presenti sul luogo dell’incidente. Il bilancio parziale è di 747 feriti e 201 morti.

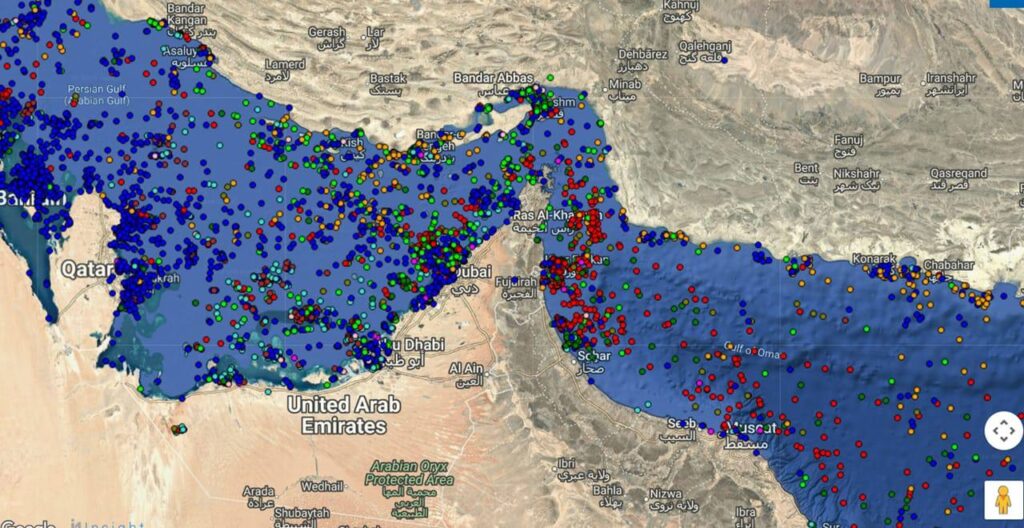

Intanto, è stato confermato che lo stretto di Hormuz è «praticamente chiuso». A riportare la notizia menzionando i pasdaran iraniani è l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. Anche l’unità marittima britannica conferma che il traffico si sarebbe interrotto, e il Dipartimento dei Trasporti USA ha suggerito alle navi di tenersi alla larga dall’area.

Ore 18.30 – Crosetto è bloccato a Dubai

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo emiratino. Crosetto si trovava negli Emirati per motivi personali; doveva andare a prendere la propria famiglia per rientrare in Italia con loro. In questo momento starebbe attendendo la ripresa dei voli per tornare in patria.

Ore 18.00 – Colpita una palestra in Iran; sale a 85 il bilancio delle studentesse uccise

Una palestra sarebbe stata colpita a Lamerd, nella provincia di Fars, da un attacco USA-israeliano. I media locali e la Tv di Stato parlano di almeno 15 persone uccise. Nuove esplosioni si registrano anche a Bandar Abbas e a Urmia.

Nel frattempo la Procura di Mizan ha aggiornato il bilancio del bombardamento della scuola elementare, arrivato a 85 bambine uccise.

Ore 17.40 – Nuove esplosioni a Tel Aviv; Meloni convoca vertice di governo

Diverse esplosioni si sono udite a Tel Aviv. Continuano a risuonare le sirene antiaeree, mentre i cittadini israeliani si rifugiano nei bunker sotterranei. L’Iran avrebbe usato i primi missili ipersonici (Fattah).

Nel frattempo in Italia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato in serata un nuovo vertice di governo per discutere della crisi nella regione, dove si trovano attualmente decine di migliaia di italiani.

Ore 17.10 – Media: chiuso lo Stretto di Hormuz

Diversi media, tra cui Reuters, riportano la decisione dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per le principali rotte del petrolio. Inibita dunque la navigazione commerciale.

Sul Mar Rosso incombe invece la minaccia degli attacchi da parte degli Houthi. Questi ultimi hanno annunciato la ripresa degli assalti a seguito dell’aggressione all’Iran.

Ore 16.50 – ONU convoca Consiglio di Sicurezza; gli aerei britannici si alzano in volo a sostegno di USA e Israele

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunirà a New York per una sessione urgente alle ore 16 (le 22 italiane). Accettata la richiesta di Francia e Oman. Sul tavolo la crisi innescata dall’attacco di Stati Uniti e Israele. L’Iran ha chiesto ai membri ONU di «assumersi la responsabilità della pace e della sicurezza internazionale, condannando inequivocabilmente questo atto di aggressione e adottando misure urgenti e collettive per contrastarlo, poiché rappresenta una minaccia senza precedenti alla pace e alla sicurezza regionali e globali».

Nel frattempo il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato: «gli aerei britannici sono oggi in volo in Medio Oriente nell’ambito di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri valori». Starmer specifica che l’aviazione britannica non ha preso parte agli attacchi compiuti in mattinata dagli alleati.

Ore 16.20 – Nuove esplosioni nella regione; in Israele risuonano le sirene antiaeree

Si registrano nuovi lanci missilistici in tutta la regione. La Fars parla di diverse esplosioni a Shiraz, nell’Iran meridionale. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver completato un «ampio attacco» contro i sistemi di difesa strategici iraniani, «compreso il sistema di difesa aerea SA-65 situato nella zona di Kermanshah, nell’Iran occidentale».

In Israele suonano nuovamente le sirene a seguito di una nuova ondata di missili provenienti da Teheran. Reuters riporta pesanti esplosioni avvenute a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Bombe anche a Doha, capitale del Qatar. Un drone iraniano ha colpito l’Aeroporto Internazionale del Kuwait, causando feriti lievi e danni materiali limitati.

Ore 15.50 – USA ai propri cittadini: “lasciare urgentemente il Libano”; alla missione UNIFIL si unisce la Brigata Sassari

L’ambasciata USA in Libano ha esortato i propri cittadini a lasciare urgentemente il Paese, bombardato questa mattina da Israele. La decisione di Washington è probabilmente legata alle preoccupazioni per eventuali ritorsioni di Hezbollah, il gruppo islamista particolarmente attivo nel Libano meridionale.

Qui è in corso lo schieramento della Brigata Sassari, che si unirà alla missione UNIFIL, operativa dal 1978 con l’obiettivo di mantenere la pace nella regione. Tuttavia, nemmeno la missione ONU è stata risparmiata negli ultimi due anni dagli attacchi israeliani.

Ore 15.20 – Mezzaluna Rossa: “colpite 20 province iraniane”; uccise due alte cariche militari

La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che almeno 20 delle 32 province iraniane sono state colpite dai bombardamenti USA-israeliani. Come riporta Reuters, negli attacchi sarebbero rimasti uccisi Mohammad Pakpour, capo dei Pasdaran, e Amir Nasirzadeh, Ministro della Difesa.

Ore 15.00 – L’Oman chiede al Consiglio di Sicurezza ONU di intervenire

L’Oman, attraverso il proprio Ministro degli Esteri, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza con l’obiettivo di «imporre un cessate il fuoco e mandare un chiaro messaggio di sostegno al diritto internazionale». La Francia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, si accoda alla richiesta.

L’Oman, mediatore dei precedenti tavoli negoziali tra Stati Uniti e Iran, ha aggiunto che l’attacco USA-Israele rischia di scatenare «conseguenze irrisolvibili. Negoziati seri e attivi sono stati ancora una volta compromessi».

Ore 14.40 – Iran: “l’attacco alla scuola elementare non resterà senza risposta”

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è intervenuto sull’attacco israeliano sferrato su una scuola elementare. «Decine di bambine innocenti sono state assassinate. Questi crimini contro il popolo iraniano non resteranno senza risposta».

Ore 14.00 – L’ONU invoca una de-escalation; sale a 57 il bilancio delle studentesse uccise

Volker Turk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha richiamato le parti a una de-escalation e al ripristino del confronto diplomatico. «Deploro gli attacchi militari sferrati questa mattina da Israele e Stati Uniti in Iran, e i successivi attacchi di rappresaglia da parte di Teheran», ha dichiarato Turk, sottolineando che: «come sempre, in ogni conflitto armato, sono i civili a pagare il prezzo più alto».

Nel frattempo cresce il bilancio delle vittime causato dall’attacco israeliano su una scuola nell’Iran meridionale. Secondo l’IRNA, sarebbero almeno 57 le studentesse uccise, con oltre 50 bambine ancora sotto le macerie.

Ore 13.40 – Tajani: base italiana colpita in Kuwait, nessun ferito

Il ministro Tajani ha dichiarato alla stampa che la base italiana in Kuwait è stata effettivamente colpita nel corso degli attacchi iraniani, ma i militari presenti all’interno sono tutti incolumi. “Ci sono stati danni ingenti alla pista ma non ci sono militari italiani feriti. E’ stato fatto anche un attacco al comando della Quinta flotta ma non ci sono italiani coinvolti in tutta l’area, né civili né militari”, ha dichiarato il ministro.

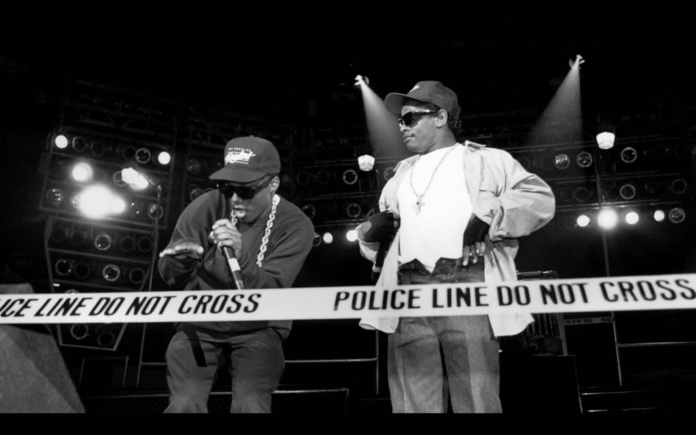

Ore 13.30 – Le immagini dell’attacco dell’aviazione israeliana

L’aviazione israeliana ha diffuso le immagini dell’attacco su larga scala lanciato contro “centinaia” di obiettivi nell’Iran occidentale. Nonostante l’aviazione dichiari che gli obiettivi fossero unicamente militari, almeno una scuola è stata colpita del sud del Paese, con l’uccisione di decine di bambine. “Parallelamente agli attacchi dell’Aeronautica Militare contro l’Iran, il Sistema di difesa aerea sta lavorando per intercettare le minacce lanciate dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele” riporta l’aviazione.

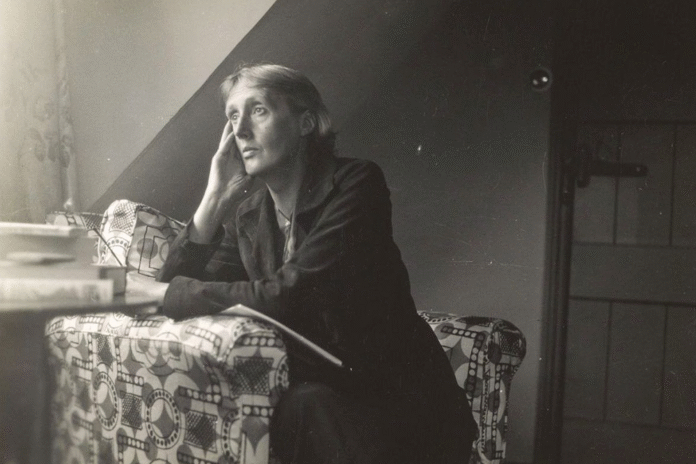

Ore 13.00 – La casa di Khamenei dopo gli attacchi israeliani

Le immagini satellitari dell’abitazione della Guida Suprema dell’Iran Khamenei dopo l’attacco iraniano. Al momento non si sa con certezza la sorte del leader.

Ore 12.30 – Le reazioni internazionali

Russia: il presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma russa, Leonid Slutsky, ha chiesto la convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza ONU, secondo quanto riferisce la TASS. “La comunità internazionale dovrebbe impedire uno scenario che potrebbe rischiare lo scoppio di una terza guerra mondiale” avrebbe dichiarato Slutsky. Per la Russia, la teoria degli “attacchi preventivi” volti a difendere cittadini europei ed americani è una “cortina fumogena” che ha l’unico scopo di rovesciare il potere a Teheran. Proprio in quest’ottica, sostiene Slutsky, gli USA hanno deliberatamente sabotato ogni tentativo di raggiungere un accordo sul nucleare.

Belgio: il ministro degli Esteri ha dichiarato che “i cittadini iraniani non dovrebbero pagare il prezzo delle scelte del loro governo”, rammaricandosi che i negoziati non abbiano portato risultati concreti.

Norvegia: il ministro degli Esteri ha dichiarato che “Israele ha descritto l’attacco come preventivo, ma non è in linea con la normativa internazionale”, in quanto “gli attacchi preventivi sono autorizzati solo in caso di minaccia imminente”.

Pakistan: il ministro degli Esteri ha “duramente condannato” l’attacco israeliano, chiedendo uno stop immediato alla escalation.

Spagna: il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato: “Respingiamo l’azione militare unilaterale degli Stati Uniti e di Israele, che rappresenta un’escalation e contribuisce a un ordine internazionale più incerto e ostile. Condanniamo inoltre le azioni del regime iraniano e della Guardia Rivoluzionaria. Non possiamo permetterci un’altra guerra prolungata e devastante in Medio Oriente. Chiediamo un’immediata de-escalation e il pieno rispetto del diritto internazionale. È tempo di riprendere il dialogo e raggiungere una soluzione politica duratura per la regione”.

UE: Ursula von der Leyen ha scritto sui propri social che “è di fondamentale importanza garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o indebolire il regime globale di non proliferazione” e che “in stretto coordinamento con gli Stati membri dell’UE, adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che i cittadini dell’UE nella regione possano contare sul nostro pieno sostegno”.

Ore 12.00 – Le autorità iraniane ai cittadini: abbandonate Teheran; strage di studentesse nel sud del Paese

La Sicurezza Nazionale iraniana, citata da Al Jazeera, avrebbe diffuso un comunicato nel quale incita i propri cittadini ad abbandonare immediatamente Teheran. “Dovreste, per quanto possibile e mantenendo la calma, viaggiare verso altri posti e altre città”, hanno dichiarato le autorità. Nel frattempo, un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile nel sud dell’Iran, uccidendo almeno 24 bambine.

Ore 11.30 – Il punto sugli attacchi nel Golfo e in Iran

- Negli Emirati sono stati riportati missili ad Abu Dhabi e a Dubai, dove sarebbe stata uccisa una persona; le autorità hanno confermato gli attacchi, annunciando di averli intercettati e di riservarsi il diritto di rispondere. L’Iran avrebbe inoltre preso di mira la base di Al Dhafra.

- In Bahrein è stata colpita una base navale statunitense, notizia confermata dal governo.

- In Arabia Saudita, gli attacchi si sarebbero abbattuti su Riyad; sulle piattaforme indipendenti sono apparsi dei video che confermerebbero i bombardamenti, ma i canali ufficiali non hanno ancora rilasciato commenti a riguardo.

- Attacchi anche in Iraq, nell’area di Jarf al Nasr, nel centro del Paese. I media locali riportano che 2 persone sarebbero rimaste uccise. Qui starebbe inoltre venendo colpita la base di Erbil – nel Kurdistan iracheno.

- In Qatar il ministero della difesa ha fatto sapere di avere intercettato dei missili, senza specificare l’area dove si sarebbero schiantati. Dalle basi statunitensi sul territorio si sono levati in aria dei jet, e in questo momento pare stia venendo presa di mira Doha.

- Attacchi infine anche in Giordania e Kuwait, dove sarebbe stata colpita la base di Al-Salem.

In Iran, per ora sembra che l’attacco israelo-statunitense avrebbe preso di mira le élite del Paese, con lo scopo di uccidere i vertici della catena di comando. Colpite le residenze della Guida Suprema Khamenei, del Presidente Pezeshkian, dell’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, del ministro degli Esteri Araghci, e di altri ministri. Da una prima ricostruzione, Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro, ma la notizia non è stata confermata; analoga situazione per quanto riguarda Araghci. Non vi sono, invece, notizie su Pezeshkian e Ahmadinejad. Secondo agenzie di stampa internazionali, sarebbero stati uccisi diversi diplomatici e militari iraniani; l’esercito smentisce di avere subito perdite importanti.

Tra le aree colpite la capitale Teheran, ma anche Tabriz, Shiraz, Zanjan e Sanandaj. Bombe anche su Eshefan, sede di uno dei maggiori impianti nucleari iraniani. Fonti israeliane hanno riportato ai media che sarebbero stati presi di mira siti delle Guardie Rivoluzionarie e piattaforme balistiche.

Ore 11.15 – Media: Khamenei e Fazlullah tra gli obiettivi israeliani

Secondo quanto riportato da Barak Ravid, giornalista corrispondente di Axios in Medio Oriente e giornalista del canale israeliano Channel 12, che cita funzionari israeliani, la Guida Suprema dell’Iran Khamenei, il presidente Fazlullah e “altre importanti personalità politiche e militari” sarebbero state tra gli obiettivi attaccati, ma al momento la loro sorte è incerta.

Ore 10.45 – Meloni convoca riunione di governo; Kallas: “sviluppi pericolosi”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato poco fa una riunione di governo telefonica, cui hanno partecipato i vicepresidente Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. Nel comunicato stampa che ne è seguito, il governo ha invitato tutti i connazionali all’estero alla “massima prudenza” e rinnovato “la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua a richiedere il rispetto dei suoi diritti civili e politici”. Meloni si terrà in contatto con i “principali alleati” (ovvero Israele e gli Stati Uniti, che hanno condotto l’attacco) nelle prossime ore “per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. Nessun rappresentante del governo ha per il momento commentato nel merito l’attacco.

Nel frattempo, l’Alta Rappresentante per gli Affari Esteri dell’UE, Kaja Kallas, ha definito “pericolosi” gli ultimi sviluppi in Medioriente, aggiungendo che “il regime iraniano ha ucciso migliaia di persone” e che “i suoi programmi missilistici balistici e nucleari, insieme al sostegno ai gruppi terroristici, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza globale”, dichiarazioni che sembrerebbero di fatto appoggiare, seppur implicitamente, l’iniziativa statunitense e israeliana. “La protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale umanitario sono una priorità”, continua Kallas, aggiungendo che “la nostra missione navale Aspides rimane in stato di massima allerta nel Mar Rosso ed è pronta a contribuire a mantenere aperto il corridoio marittimo”.

Ore 10.15 – Esplosioni registrate negli Emirati, in Bahrein e in altre zone del Golfo: chiuso lo spazio aereo

Esplosioni si stanno verificando in buona parte della regione Mediorientale. In Bahrein, missili hanno colpito il centro servizi della Quinta Flotta statunitense. Ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi, è stata registrata una forte esplosione. Lo stesso in Kuwait. Tutti gli Stati del Golfo hanno al momento chiuso il proprio spazio aereo. Esplosioni si sono verificate anche a Dubai, dove è in corso l’evacuazione del Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo.

Ore 09.45 – Gli attacchi sono giunti nonostante “sostanziali progressi” nei negoziati sul nucleare

L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti è stato motivato dal presidente Trump dalla necessità di fermare lo sviluppo di armamenti nucleari da parte di Teheran. I negoziati in corso tra le parti, mediati dall’Oman e ricominciati lo scorso giovedì, vertevano proprio su questo. Nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaid ha dichiarato in un’intervista rilasciata a CBS che l’Iran ha accettato di non stoccare “mai e poi mai” il materiale necessario per creare una bomba nucleare. “Questo è un grande risultato, qualcosa di completamente nuovo. Se non è possibile stoccare materiale arricchito, non c’è modo di creare una bomba, indipendentemente dal fatto che si proceda o meno all’arricchimento”. Nelle parole del ministro Albusaid, insomma, l’Iran aveva accettato a rifiutare di stoccare uranio arricchito, materiale fondamentale per la creazione di una bomba nucleare. “Credo che questo sia un aspetto che è stato molto trascurato dai media e vorrei chiarirlo dal punto di vista di un mediatore”. A poche ore di distanza da questa intervista, le bombe israeliane hanno colpito il centro di Teheran e altre città dell’Iran.

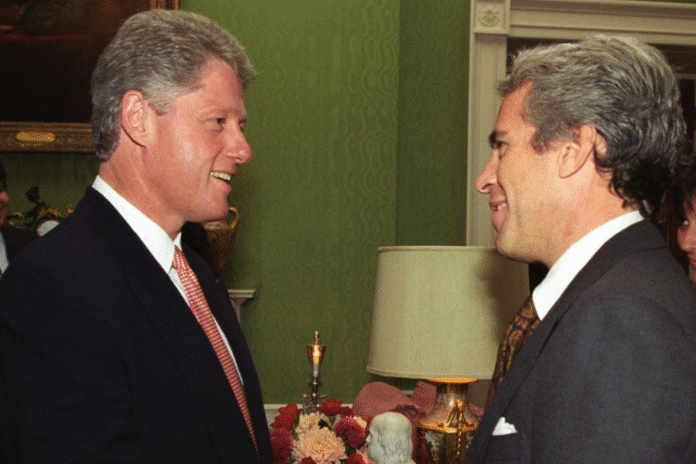

Sono ormai oltre trent’anni (dal 1992, per la precisione) che Netanyahu accusa l’Iran di essere al massimo a cinque anni di distanza dal possedere un’arma nucleare e sottolinea la necessità di un’azione internazionale guidata dagli Stati Uniti per fermare il programma. Nel tempo, le dichiarazioni di Netanyahu si sono rivelate palesemente false, ma nonostante ciò, da Reagan in poi l’ostracismo americano nei confronti del programma iraniano si è evoluto, consolidandosi in una piena demonizzazione sotto la presidenza Clinton. Si tratta di un vero e proprio schema, volto a creare un diversivo e a strumentalizzare una minaccia per ottenere un casus belli e a legittimare un cambio di regime. Si tratta della stessa narrazione che permise agli Stati Uniti, nel 2003, di trascinare il mondo in una guerra disastrosa contro l’Iraq, fondata sul pretesto delle armi di distruzione di massa mai esistite.

Ore 9.15 – Missili iraniani contro Israele

L’esercito israeliano ha riferito che negli ultimi minuti sono stati rilevati missili lanciati dall’Iran in direzione di Israele e che i sistemi difensivi sono attivi per intercettarli.

Ore 9.00 – Crosetto: “Italia non coinvolta”

“Sto seguendo con la massima attenzione l’o svolgersi l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale nell’intera area del Medio Oriente” riferisce il ministro della Difesa italiano Crosetto in un comunicato, assicurando che “allo stato attuale, il personale della Difesa italiano non risulta coinvolto negli eventi in atto”.

Ore 8.40 – Trump: “attacchiamo per difendere i cittadini USA”

In un video diffuso tramite il proprio social Truth Trump ha annunciato l’inizio di una “operazione militare” in Iran insieme a Israele. “Il nostro obiettivo è difendere i cittadini americani da minacce immediate da parte del regime iraniano”. “Per 47 anni l’Iran ha augurato la morte del popolo americano, conducendo campagna senza fine di massacri e omicidi di massa che avevano come obiettivo gli Stati Uniti, le nostre truppe e persone innocenti in molti Paesi” ha dichiarato il presidente. Trump ha successivamente proceduto con le accuse contro Teheran di stare sviluppando una bomba nucleare e che l’attacco ha lo scopo di impedire a questa “maledetta dittatura” di minacciare gli americani. “Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Cancelleremo la loro marina militare. Ci assicureremo che non abbiano nessuna arma nucleare. Impareranno presto che nessuno deve sfidare le Forze Armate degli Stati Uniti”.

Ore 8.00 – Al Jazeera: gli USA hanno partecipato all’attacco

Un alto ufficiale del governo statunitense ha riferito al medio qatariota Al Jazeera che l’operazione israeliana è stata condotta in collaborazione con gli Stati Uniti.

Ore 7.30 – Israele attacca l’Iran

Alcuni missili sono stati lanciati da Israele contro Teheran, colpendo la zona di University Street e di Jomhouri, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa di Stato Fars. Nel mentre, sirene di allarme sono suonate in tutta Israele, con il governo che ha dichiarato lo stato di emergenza e avvertito i cittadini di recarsi verso ripari e spazi protetti.