La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha reso noto il contenuto delle nuove sanzioni che l’Ue proporrà agli Stati membri di imporre alla Russia. In tal senso, ci dovrebbe tra l’altro essere lo «stop totale alle transazioni riguardanti quattro banche chiave russe» che – ha spiegato la presidente della Commissione – «rappresentano il 23% del mercato del settore bancario russo», nonché il blocco dell’import di carbone. Oltre a tutto ciò, l’Ue «sta lavorando a sanzioni aggiuntive che includano il petrolio», ha aggiunto Ursula von der Leyen.

Ucraina: blogger arrestato perchè critica Zelensky, rischia 15 anni di carcere

Gran parte della stampa non dimentica di riportare con dovizia di particolari le restrizioni alla libertà d’informazione approvate in Russia, mentre si distrae facilmente quando gli attacchi ai media indepindenti che avvengono “dalla parte giusta” della barricata. È successo in occasione della decisione da parte di Kiev di riunire tutti le emittenti televisive in un unico canale controllato dal governo, è successo nuovamente in questi giorni con il caso di Gleb Lyashenko, blogger ucraino arrestato il 31 marzo scorso ed accusato di “alto tradimento” e “sabotaggio”. Luashenko rischia 15 anni di carcere semplicemente per aver diffuso alcuni contenuti giudicati anti-patriottici dalle autorità ucraine.

Il 31 marzo il tribunale distrettuale di Leopoli ha ordinato la custodia cautelare per Gleb Lyashenko, sospettato di alto tradimento a causa di presunte affermazioni a sostegno degli attacchi russi all’Ucraina. Presa ai sensi dell’articolo 111 del codice penale ucraino, che delinea il caso di assistenza ad uno stato straniero in azioni sovversive usando l’informazione, questa decisione è concepita come extrema ratio per “fermare l’attività dello scandaloso giornalista”.

In una nota, l’SBU, il Dipartimento di Sicurezza ucraino, dice infatti che Lyashenko ha agito contro gli interessi nazionali dell’Ucraina e la sua sicurezza d’informazione: «Gli investigatori della SBU hanno raccolto una vasta gamma di informazioni sulle attività illecite dell’intruso. Utilizzando i media, il traditore ha sostenuto le azioni criminali del paese aggressore. Le analisi linguistiche hanno rilevato che alcune sue dichiarazioni e appelli pseudo-giornalistici hanno deliberatamente invaso la sovranità del nostro Stato, così come sono stati impegnati per screditarne la politica. Hanno inoltre distorto gli eventi nell’est dell’Ucraina». Le critiche, le dichiarazioni sprezzanti e le narrazioni fatte da Lyashenko, non solo in questi mesi ma dal 2018, costituirebbero una forma di propaganda informativa illegale, che sarebbe stata poi usata da media e istituzioni russe ai danni dell’Ucraina, in particolare per legittimare le azioni militari.

A partire dallo scorso 3 marzo, essendo stata attivata la legge marziale, l’ordinamento ucraino prevede la massima punizione in caso di alto tradimento e sabotaggio. Se dunque Lyashenko venisse condannato per simili reati, andrebbe incontro a una pena di 15 anni di carcere, se non all’ergastolo. In più subirebbe la confisca di tutti i beni di proprietà da parte dello Stato.

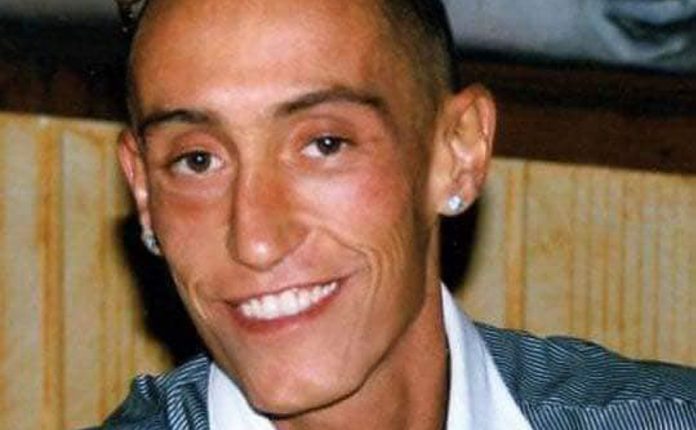

Ma chi è Gleb Lyashenko? Qual è la “propaganda informativa” per cui è stato arrestato?

Definito in modo dispregiativo come “blogger filorusso”, “pseudo-esperto” o “finto politologo” dai giornalisti in patria, ha trentatré anni ed è originario della Crimea. Si è laureato in giornalismo alla Tavrida National V.I. Vernadsky University di Kiev e, a quanto si legge su fonti ucraine, lavorava principalmente come copywriter. Poi, verso autunno 2018, circa sei mesi prima delle elezioni presidenziali che hanno visto vincitore Zelensky, ha cominciato a proporsi come “esperto di politica”. Da quel momento è comparso su canali di informazione vari, sia ucraini che russi. Una delle più note collaborazioni era quella con KlymenkoTime, da molti etichettata come “risorsa della propaganda FSB”. Lì mandava avanti un video-blog personale dal nome “Gleb e Zrelisch”.

Il suo profilo è quello di un anti-occidentale ed euroscettico, critico delle politiche del governo soprattutto perché interpretate come servili nei confronti degli USA. Nel descriverlo come un traditore, testate ucraine indugiano soprattutto su due cose: il suoi interventi a sostegno di Vadim Rabinovich e Viktor Medvedchuk, rispettivamente leader e deputato di “Piattaforma di Opposizione – For Life”, partito contrario all’entrata dell’Ucraina nella Nato e sensibile alle richieste delle minoranze di lingua russa nel paese; il suo argomentare che anche l’Ucraina abbia responsabilità se la Russia ha deciso di attaccarla.

Medvedchuk ha la fama di “oligarca” amico di Putin. È fondatore dell’ONG “Ukrainian Choice” che, sempre a quanto dicono fonti ucraine, sarebbe filorussa se non addirittura eterodiretta dai russi. Già dichiarato dalle autorità “sospettato di alto tradimento” a maggio 2021, il 18 marzo scorso è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali dalle autorità ucraine.

Basta aprire la pagina facebook del blogger per trovare i messaggi incriminati. La sua adesione alla Piattaforma di Opposizione è rivendicata, un atto che in una democrazia non dovrebbe certo comportare l’incriminazione e l’arresto: «La Piattaforma di Opposizione è l’unica forza in Ucraina che è pronta ad attuare incondizionatamente gli accordi di Minsk senza riguardo per gli ululati patriottici e le intimidazioni dell’Occidente. […] Voglio che la guerra finisca in Ucraina e che nessuno opprima gli ucraini di lingua russa. […] Voglio che smettiamo di imprecare contro la Russia, che è stata e continuerà ad essere il nostro principale partner e alleato».

Una testata ucraina che invece fornisce esempi della presunta propaganda di appoggio all’invasione russa da parte di Lyashenko è Detector Media che, oramai quotidianamente, stila una “Board of Shame”, la “lista della vergogna” nella quale vengono inseriti cittadini e giornalisti giudicati vicini a Mosca. L’8 marzo scorso vi ha aggiunto Lyashenko perché “spiega che l’Ucraina è da biasimare per l’aggressione russa”, perché “suggerisce che la guerra ha ragioni più serie del semplice desiderio della Russia di ucciderci e impadronirsi di noi”, e perché “propone di arrendersi in quanto non c’è via di uscita”.

Cita due frasi del blogger come prova più tangibile della “vergogna”, senza specificare la provenienza: «per 8 anni la Russia ha chiesto e pregato affinché l’Ucraina cambiasse il suo corso […] L’Ucraina ha rifiutato per 8 anni ed ecco il risultato», e poi «la responsabilità per ogni ucraino ucciso dai russi è di Zelensky». Moltissimi media ucraini, per giustificare la notizia dell’arresto di Lyashenko, hanno fatto riferimento proprio a queste frasi riportate da Detector Media.

Va ricordato il contesto entro cui l’arresto di Lyashenko si è verificato. Il 20 marzo scorso il Consiglio di Sicurezza e Difesa dell’Ucraina ha deciso di mettere fuori legge tutti i partiti con una qualche forma di legame alla Russia. In totale i partiti “sospesi” dalle normali attività politiche sono 11, più che altro di opposizione o di sinistra: “Oppozitsion naya platform azazhizñ (Piattaforma dell’Opposizione For Life)”; “Partiya Sharia (Partito Shariy)”; “Nashi (I nostri)”; “Oppozitsionny iblok (Blocco dell’opposizione)”; “Levaya oppozitsia (Opposizione di sinistra)”; “Soyuzlevykh sil (Unione delle forze della sinistra)”; “Derzhava (Potere)”; “Progressivanaya sotsialisticheskaya partiya Ukrainy (Partito socialista progressista dell’Ucraina)”; “Sotsialisticheskaya partiya Ukrainy (Partito socialista dell’Ucraina)”; “Partiya Sotsialisty (Partito dei socialisti)”; “Blok Vladimira Saldo (Blocco Vladimir Saldo)”.

[di Andrea Giustini]

Lima, presidente impone coprifuoco per proteste prezzi carburante

Il presidente del Perù Pedro Castillo ha imposto il coprifuoco nella capitale Lima a causa dell’insorgere di violente proteste scatenate dall’aumento dei costi del carburante e dei fertilizzanti. I primi disordini sono scoppiati la settimana scorsa, quando agricoltori e camionisti hanno bloccato alcune delle principali strade in ingresso a Lima, causando un aumento dei prezzi degli alimenti. Nei pressi della città di Ica i manifestanti hanno dato fuoco ad alcuni caselli autostradali. Sono già 4, secondo i dati del governo, i morti in seguito agli scontri con la polizia.

Leonardo festeggia la guerra in borsa: boom delle azioni e previsioni al rialzo

Il 31 marzo scorso il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2562 di conversione del decreto-legge 25 febbraio n. 14, recante “disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”. Tra queste figura l’aumento delle spese militari fino al 2% del PIL. La misura ha generato tensione nella maggioranza e dubbi fra i cittadini, soddisfacendo invece le aziende italiane produttrici di armamenti, tra cui emerge il leader del settore, Leonardo, che attraverso le parole del suo amministratore delegato, Alessandro Profumo, ha dichiarato che «un potenziale aumento della spesa militare potrebbe portare nuovi rialzi alle stime di crescita rilasciate il mese scorso». D’altronde, dall’inizio della guerra in Ucraina l’azienda ha vissuto un rialzo in borsa di circa il 50%, passando da 6,4 euro per azione (23 febbraio) a 9,3 euro (4 aprile).

Leonardo ha dichiarato a marzo che nel 2022 il suo flusso di cassa libero, un parametro volto a misurare la reale redditività di un’impresa, sarebbe più che raddoppiato rispetto al 2021 (passando da 209 a 500 milioni di euro), complice l’aumento delle spese militari annunciato da diversi Paesi in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. «Stiamo confermando il nostro obiettivo di generare un flusso di cassa cumulativo di 3 miliardi di euro nel periodo 2021-2025, con un significativo passo avanti nel 2022», ha dichiarato Alessandro Profumo. D’altronde, la stessa Leonardo ha reso noto che “tutte le attività hanno recuperato i livelli pre-pandemia, esclusa la divisione Aerostructures, attualmente in fase di ristrutturazione”, il che comporta previsioni relative alle entrate pari a 15 miliardi di euro nel 2022, dopo aver chiuso l’anno precedente con 14,1 miliardi di euro di ricavi.

[Di Salvatore Toscano]

Italia, espulsi 30 diplomatici russi per ragioni di sicurezza nazionale

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha annunciato da Berlino, dove si trova in visita, che è stata disposta l’espulsione di 30 diplomatici russi dall’Italia. La misura, secondo quanto dichiarato da Di Maio, «si è resa necessaria per ragioni legate alla nostra sicurezza nazionale, nel contesto della situazione attuale di crisi conseguente all’ingiustificata aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa». La misura è stata presa «in accordo con altri partner europei e atlantici»: annunci analoghi sono infatti stati rilasciati in queste ore anche dai governi di Germania e Francia.

Stefano Cucchi ha ottenuto giustizia: condannati in via definitiva i carabinieri

A più di 12 anni di distanza dai fatti, il capitolo conclusivo della vicenda Cucchi è finalmente stato scritto. Alessio di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i carabinieri che nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 picchiarono selvaggiamente Stefano, causandogli così lesioni fatali, sono stati condannati in via definitiva a 12 anni di carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Per Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, gli altri due carabinieri complici nella vicenda, è stato disposto un nuovo processo.

Sono trascorsi oltre 12 anni dalla notte del 15 ottobre 2009, quando a Roma Stefano Cucchi fu fermato con 21 grammi di hashish in tasca. Il 22 ottobre, appena una settimana dopo, Cucchi morirà in una stanza dell’ospedale Sandro Pertini, con il corpo martoriato da quello che in tutta evidenza è stato un violento pestaggio. Dopo anni di depistaggi e omertà, in quello che dopo 150 udienze e 15 gradi di giudizio si configura come un «processo al sistema», come dichiarato dall’avvocato Fabio Anselmo, si è giunti a un punto fermo. I carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele d’Alessandro, responsabili del violento pestaggio ai danni di Cucchi, sono stati condannati in via definitiva a 12 anni di carcere per il reato di omicidio preterintenzionale. Un anno in meno rispetto alla precedente sentenza della Corte d’Appello che li condannava a 13 anni. Rinviati a giudizio Roberto Mandolini, ex comandante della stazione Appia dove ebbero luogo le percosse, e Francesco Tedesco, il carabiniere che per primo ammise la realtà dei fatti. Giovedì 7 aprile si terrà invece l’udienza al termine della quale verrà emessa la sentenza per gli otto carabinieri accusati di depistaggio nelle indagini.

«Stefano non è caduto dalle scale: questo è ciò per cui ci siamo battuti. Io credo nella giustizia e voglio avere fiducia che anche per tutti gli altri reati venga fatta giustizia» dichiara la sorella Ilaria dopo la sentenza, in quello che si configura come uno dei capitoli conclusivi di una battaglia personale durata troppo a lungo. «Dedichiamo questa sentenza definitiva ai vari Tonelli, Salvini e a tutti gli altri iper garantisti che per un decennio hanno sostenuto che Stefano Cucchi era morto di suo, era morto per colpa propria, era morto a causa anche dell’abbandono da parte dei genitori» aggiunge l’avvocato Anselmo.

[di Valeria Casolaro]

Studio: con il Mose rischiano di scomparire le isolette della laguna di Venezia

Il Mose, ovverosia l’enorme sistema di dighe mobili a scomparsa ideato per difendere la città di Venezia e la sua laguna dal fenomeno dell’acqua alta, potrebbe far sparire le “barene”, isolette che rimangono vive proprio grazie alle alte maree che ciclicamente le ricoprono. È quanto si evince da uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Padova, di Ca’ Foscari e della Calabria pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, dal quale emerge che se da un lato il Mose serve a proteggere Venezia dall’acqua alta dall’altro potrebbe mettere a rischio queste piccole isole, composte da terra ed acqua salmastra, che ospitano insetti, uccelli e molluschi.

“La riduzione artificiale dei livelli dell’acqua incrementa la risospensione dei sedimenti indotti dalle onde, favorendo la deposizione nel canale a scapito dell’accrescimento verticale delle paludi salmastre”, si legge nello studio, tramite il quale i ricercatori hanno analizzato gli effetti delle prime chiusure del Mose sull’evoluzione morfologica della Laguna. In tal senso, questi ultimi hanno stimato che “a Venezia le prime 15 chiusure delle paratoie mobili di recente installazione, effettuate tra il mese di ottobre 2020 e quello di gennaio 2021, abbiano contribuito ad una riduzione del 12% della deposizione palustre” (ovvero dell’apporto di sedimento sulle barene), favorendo contestualmente un “infilling” (letteralmente un “riempimento”) del canale. Ciò, dunque, indica che la scomparsa delle barene sia possibile, dato che è il ciclo della sedimentazione a farle innalzare sopra il livello del mare permettendo loro di sopravvivere: quando l’acqua si ritira dopo aver in un primo momento ricoperto le barene, infatti, rilascia materiali che sedimentandosi determinano la loro crescita.

Quindi, si legge nello studio, è “necessario adottare contromisure adeguate per compensare questi processi e prevenire perdite significative di diversità geomorfica dovute alle ripetute chiusure di paratoie, la cui frequenza aumenterà con l’ulteriore innalzamento del livello del mare”. Se non si interviene dunque la morfologia della Laguna potrebbe cambiare, motivo per cui non è di certo un caso il fatto che i ricercatori parlino della necessità di trovare un “compromesso tra le esigenze di salvaguardia delle aree urbane dalle inondazioni e di conservazione dell’ecosistema marino”. In tal senso, concludono gli autori dello studio, soluzioni complementari al Mose – come ad esempio “l’innalzamento artificiale dei marciapiedi nei grandi insediamenti urbani della laguna” – potrebbero essere adottate così da “mitigare gli effetti morfodinamici dannosi legati alle ripetute chiusure”.

[di Raffaele De Luca]

Germania espelle 40 diplomatici russi

Il governo tedesco ha deciso di espellere 40 diplomatici russi, dichiarandoli “persone non grate”. Lo ha annunciato nelle scorse ore Annalena Baerbock, ministra degli Esteri del Paese, che ha poi dichiarato: «Si tratta di persone che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società. Non possiamo più tollerare questa situazione». La decisione è stata poi comunicata all’ambasciatore russo Sergei Nethayev nella serata di lunedì.

Lunedì 4 aprile

8.00 – Le elezioni in Ungheria e Serbia vedono il trionfo dei candidati sovranisti e neutrali verso il conflitto ucraino: confermati i premier Orban e Vucic.

9.00 – Dopo giorni di incessanti proteste il governo dello Sri Lanka si è dimesso.

9.30 – La città cinese di Shanghai per far fronte ai contagi Covid ha deciso di separare i bambini positivi dai genitori, chiudendoli in luoghi di quarantena.

12.00 – Il Regno Unito sperimenterà la settimana lavorativa di 4 giorni al 100% di stipendio. Per i fautori della misura la produttività rimarrà uguale.

13.00 – Afghanistan: i talebani mettono al bando la coltivazione di cocaina.

14.10 – Rapporto Allied Market Research: il mercato globale di missili e testate nucleari crescera del 73%.

16.00 – Gli Usa chiedono ufficialmente all’ONU di sospendere la Russia dal Consiglio per i diritti umani.

16.40 – Rivolta carceraria in Ecuador: l’esercito uccide venti detenuti.

17.00 – Biden afferma che Putin deve essere processato e che continuerà la fornitura di armi all’Ucraina.

17.55 – Elon Musk acquista il 9,2% di Twitter diventandone principale azionista, boom del titolo in borsa.