A inizio anno, sugli autobus di Reggio Emilia, è comparsa una scritta: «Questo servizio compensa CO2». La firma è di TIL, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale e che fornisce navette e minibus per stazione, ospedale e scuole del territorio. Tutti mezzi che viaggiano ancora a diesel o benzina e che, inevitabilmente, inquinano. In che senso, allora, compensano CO2? La risposta sta nei cosiddetti “crediti di sostenibilità”, quote che TIL acquista dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. In pratica, l’azienda versa una somma di denaro per “appropriarsi” virtualmente di una parte dell’aria pulita prodotta dagli alberi del parco. Ogni credito corrisponde a una tonnellata di CO2 equivalente prodotta dai propri mezzi e che, secondo i calcoli, verrebbe poi assorbita dalla foresta. Il progetto è partito nel 2023 e i dati più recenti parlano di oltre 30 aziende aderenti: dal trasporto pubblico alla produzione di macchinari agricoli, dalla distribuzione di gas alla cosmesi, fino alla ristorazione. Tutte hanno pagato per acquistare qualcosa che la natura offre da sempre, gratuitamente, a tutti: aria pulita. Per alcuni si tratta di un’iniziativa virtuosa, che permette alle imprese di compensare almeno in parte il proprio impatto ambientale. Per altri, è un’operazione di facciata che consente di sbandierare una presunta “neutralità climatica” senza modificare in alcun modo i processi produttivi o le fonti di inquinamento; insomma, un caso da manuale di greenwashing. Piccolo caso di studio di quello che per il PD in Emilia-Romagna appare un modo di procedere più che consolidato.

Sempre più cemento, nel rispetto dell’ambiente

Continuare a inquinare mentre si sbandiera a ogni occasione il rispetto per l’ambiente. Non lo fanno solo le aziende, ma anche la politica e l’Emilia-Romagna sembra particolarmente abile in questo gioco. Un’abilità portata avanti soprattutto da chi governa il territorio da decenni: il Partito Democratico. Un primo esempio è la legge urbanistica regionale approvata dalla giunta Bonaccini nel 2017. Presentata come il provvedimento che avrebbe «bloccato definitivamente il consumo di suolo e la cementificazione», avrebbe dovuto favorire la riqualificazione di quartieri e aree dismesse. Solo pochi mesi fa, in un comunicato ufficiale della Regione, è stata definita «una normativa che sta dando risultati concreti». La realtà raccontata dai dati, però, è ben diversa. Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in Emilia-Romagna il consumo di suolo non si è mai fermato: la regione è ancora al secondo posto in Italia per superficie cementificata ogni anno. La costruzione intensiva e il taglio degli alberi lungo le sponde dei fiumi sono stati inoltre indicati come una delle cause principali della devastante alluvione che ha colpito la Romagna nel 2023 e degli allagamenti nell’entroterra emiliano l’anno successivo. «Nemmeno le quattro alluvioni che hanno colpito la nostra regione sembrano averci insegnato qualcosa – ha dichiarato Legambiente – visto che sono ancora previste nuove strade, autostrade, poli logistici, ipermercati… Chiediamo alla Regione un cambio di rotta deciso». Nonostante questi dati, l’attuale presidente della Regione, Michele de Pascale – che da sindaco di Ravenna ha detenuto il record regionale di consumo di suolo – ha già annunciato l’intenzione di introdurre nuove deroghe alle costruzioni, per non rallentare la corsa di quella che il suo predecessore definiva «la locomotiva d’Italia».

Alberi in vaso alberi abbattuti

Anche il PD di Bologna sembra aver fatto propria l’arte del greenwashing. Mentre in città nascono comitati che si oppongono all’abbattimento di alberi nei parchi pubblici per fare spazio a nuove costruzioni – come nel caso delle scuole Besta o dei giardini di San Leonardo – a luglio 2025 l’amministrazione comunale ha deciso di collocare in sette piazze del centro storico 110 alberelli in vaso. Si tratta di arbusti di dimensioni ridotte, poco più di quattro metri di altezza e con una chioma di pochi centimetri, che nelle intenzioni del Comune dovrebbero contribuire a mitigare le ondate di calore estive. Una strategia sulla quale gli esperti hanno parecchie riserve, senza contare il fatto che si teme per la salute degli stessi alberi, esposti al caldo torrido del centro città e senza possibilità alcuna di espandere le proprie radici: figurine verdi messe sotto l’occhio delle telecamere, mentre nelle zone meno osservate della città si continua ad abbattere a tutto spiano.

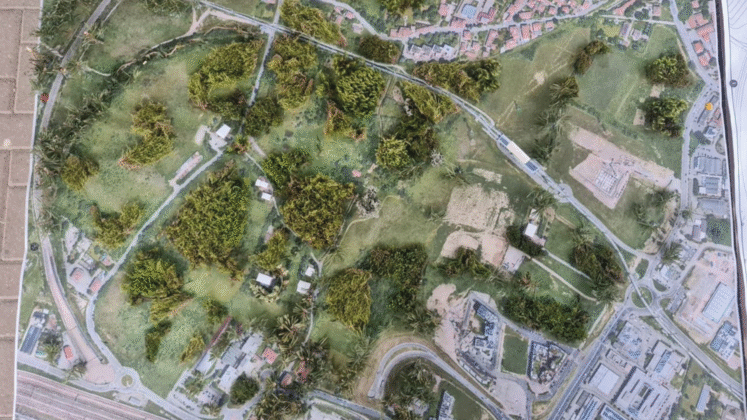

Sempre a Bologna è in corso una protesta dei cittadini del quartiere Bertallia-Lazzaretto, periferia nord-ovest della città, una zona stretta tra la ferrovia e l’aeroporto dove, negli ultimi anni, è comparsa un’area verde inaspettata: un bosco spontaneo cresciuto su una vecchia cava, chiusa e bonificata anni fa. Un ecosistema ormai maturo, popolato da acacie, ailanti, pioppi e querce. Un polmone verde che assorbe l’acqua, filtra l’aria, favorisce la biodiversità e mitiga, questa volta sul serio, l’effetto “isola di calore”.

Il Comune però ha deciso che anche qui deve nascere una zona residenziale e si appresta ad abbattere buona parte dell’area. Di fronte alle proteste dei cittadini anche in questo caso l’amministrazione Dem si è affrettata a dare una verniciata “green” al progetto. Le parole pronunciate dalla vicesindaca Emily Clancy in difesa di una nuova colata di cemento fanno ricorso alla più classica retorica istituzionale: «Questa visione – ha spiegato in consiglio comunale – si traduce in un progetto paesaggistico che amplia e qualifica le superfici verdi, rafforza la continuità ecologica fra i comparti, contribuisce alla costruzione di una rete verde interconnessa e integra in modo virtuoso il verde pubblico con gli spazi abitativi, favorendo un equilibrio tra natura e insediamento urbano».

«Noi vogliamo che venga fatta chiarezza su cosa si intenda per “verde” e su come si valuta il valore ecologico di un ecosistema esistente – ha risposto Licia Podda, biologa che fa parte del comitato per la salvaguardia di Bertallia-Lazzaretto -. Un bosco rinaturalizzato, cresciuto spontaneamente nel tempo, non può essere considerato equivalente a un prato piantumato o a una fila di alberelli decorativi. Serve trasparenza, aggiornamento dei dati ambientali e soprattutto un confronto reale con chi quel territorio lo vive ogni giorno».

Il greenwashing anche sulla sabbia

Spostandoci in Romagna possiamo trovare un’altra amministrazione comunale, sempre a guida PD, alle prese con un altro caso di greenwashing. A Rimini il consiglio comunale ha appena approvato il nuovo Piano per l’Arenile. Il progetto prevede un aumento del 37% delle spiagge libere, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’accessibilità e la qualità ambientale della zona. Tuttavia, dietro questa facciata ecologica si celano concessioni importanti che aprono la strada a una massiccia espansione delle strutture balneari, che potranno svilupparsi per una lunghezza di 250 metri e costruire aree per lo sport e ristoranti con terrazzi vista mare. Ma non solo: tra le novità più controverse c’è la possibilità di realizzare maxi piscine fino a 300 metri quadrati direttamente sulla spiaggia. Da una parte quindi si cede un po’ di spazio alla sabbia, libera da lettini e ombrelloni, mentre dall’altro si permette agli stabilimenti di aumentare significativamente le proprie superfici costruite, trasformando di fatto la spiaggia in un vero e proprio spazio urbanizzato. In questo scenario, la costruzione di piscine e infrastrutture diventa una strategia per “compensare” la perdita di superficie sabbiosa, offrendo nuovi servizi per attrarre visitatori e sostenere l’economia locale sempre più masochisticamente legata al turismo. «Questo piano proietterà la spiaggia nel futuro», ha dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad. Un futuro fatto, ancora una volta, di cemento. Cemento dove parcheggiare le macchine, cemento dove sedersi a mangiare, cemento dove giocare a padel, cemento da riempire d’acqua per fare il bagno, visto che il mare non basta più – e, soprattutto, non si paga.

Ed è proprio qui che il cerchio del greenwashing si chiude. Dalla CO2 “compensata” con crediti di sostenibilità, ai boschi sacrificati in nome di “reti verdi” disegnate a tavolino, fino alle spiagge urbanizzate mascherate da progetti di riqualificazione, il filo conduttore è lo stesso: raccontare di stare proteggendo l’ambiente mentre lo si consuma, un po’ alla volta. Un trucco ben confezionato, fatto di slogan, piani strategici e conferenze stampa, che promette sostenibilità ma consegna cemento.