La Nuova Zelanda sta venendo colpita da una ondata di forti venti, che hanno costretto gli aeroporti a cancellare circa 200 voli, causato vasti blackout e forzato la chiusura delle scuole. Le tempeste di vento hanno colpito prevalentemente la parte meridionale dell’Isola del Nord, dove si trova la capitale Wellington, spingendosi fino alla parte centro-settentrionale dell’Isola del Sud, nei pressi della città di Christchurch. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso avvisi di allerta massima. La tempesta di vento coincide con uno sciopero a cui hanno partecipato almeno 100.000 lavoratori, che ha contribuito alla interruzione dei servizi nel Paese. Alcune delle manifestazioni in programma sono state cancellate, ma i lavoratori continuano lo sciopero.

Olimpiadi Cortina ’26: escluse Russia e Bielorussia, Israele invece potrà partecipare

Mentre si avvicina l’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, riemerge con forza il differente trattamento riservato agli atleti di Paesi coinvolti in conflitti internazionali. Infatti, se la Federazione Internazionale Sci e Snowboard (FIS) ha infine deciso di escludere atleti russi e bielorussi dalle qualificazioni olimpiche, anche nella formula di atleti neutrali, il Comitato Olimpico Internazionale ha contemporaneamente ribadito la piena legittimità della partecipazione israeliana. Questa divergenza di approcci si basa sulla qualifica di «caso speciale» attribuita dal Comitato Olimpico alla situazione israeliano-palestinese, in netto contrasto con la linea dura adottata verso Mosca e Minsk, e continua a sollevare grossi interrogativi sulla coerenza dei criteri applicati.

Nel dettaglio, il consiglio della FIS ha votato per «non agevolare la partecipazione degli atleti provenienti da Russia e Bielorussia come atleti neutrali individuali (AIN) agli eventi di qualificazione FIS per i Giochi olimpici invernali e i Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026». Nello specifico, la scelta della Federsci esclude dalle competizioni tutti gli atleti di sci alpino, snowboard, freestyle, sci di fondo e combinata nordica dalle gare di disciplina. La Federazione, di preciso, ha tagliato fuori gli atleti dalle gare di qualificazione alle Olimpiadi, eliminandoli di fatto dall’evento sportivo. Anche l’Ibu, l’organismo internazionale per il biathlon, ha preso la stessa decisione; gli atleti russi e bielorussi saranno esclusi anche dagli sport di scivolamento come bob, slittino e skeleton, e dagli sport di squadra. La decisione è stata giudicata discriminatoria dalla federazione sciistica russa, che ha espresso «profonda delusione» e annunciato possibili azioni legali.

Dall’altro lato, il direttore esecutivo del CIO, Christophe Dubi, ha tracciato una linea di separazione netta riguardo a Israele. In occasione della conferenza stampa del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici dello scorso settembre, ha dichiarato: «Il caso è diverso da quello di Russia e Bielorussia. Su Israele e Palestina è un caso speciale perché abbiamo due comitati olimpici nazionali e entrambi ottemperano alla Carta Olimpica». Una posizione corroborata da Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, che ha precisato: «Attenzione, non stiamo parlando dei governi di quei Paesi, ma stiamo parlando dei comitati olimpici. Il Comitato Olimpico nazionale di Israele e quello di Palestina, per il CIO, sono entrambi riconosciuti da moltissimi anni». Nel 2023, il CIO aveva deciso di sospendere il Comitato olimpico russo (Roc) per violazione della Carta Olimpica, essendogli contestato di avere incluso tra i suoi componenti le organizzazioni sportive regionali di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhya, che sono sotto l’autorità del Comitato olimpico ucraino.

Già nel marzo 2024 il movimento Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni (BDS) aveva organizzato una protesta davanti alla sede del CIO a Losanna, chiedendo l’esclusione di Israele dalle Olimpiadi di Parigi a causa dei crimini di guerra a Gaza. Gli attivisti avevano denunciato l’applicazione di un «doppio standard» nel trattamento di Israele rispetto ad altri Paesi, richiamando alla memoria gli anni in cui il Sudafrica dell’apartheid venne escluso dalle competizioni olimpiche. Il movimento sottolineava come, mentre alla Russia e alla Bielorussia venivano imposte severe restrizioni – partecipazione solo sotto bandiera neutrale, divieto di sfilare alle cerimonie e di esporre simboli nazionali – per Israele non fosse stata prevista alcuna misura analoga, nonostante le accuse di violazioni dei diritti umani e la stessa inchiesta della Corte Internazionale di Giustizia per genocidio.

Nigeria, scontri tra esercito e ribelli islamisti: 50 morti

L’esercito nigeriano ha ucciso 50 militanti di gruppi ribelli islamisti che hanno lanciato un attacco in quattro distretti dell’area nord-orientale del Paese. Di preciso, gli attacchi sono stati lanciati contro tre postazioni militari nello Stato di Borno e contro un’altra nello Stato di Yobe; i ribelli hanno lanciato attacchi con droni e granate, e dato fuoco a una caserma, ma sono stati respinti dalle truppe regolari. L’esercito nigeriano ha segnalato alcuni feriti, ma ora si trovano tutti in condizioni stabili. Veicoli ed edifici hanno invece subito ingenti danni. In seguito alla controffensiva, l’esercito ha affermato di avere recuperato armamenti e munizioni in mano ai ribelli.

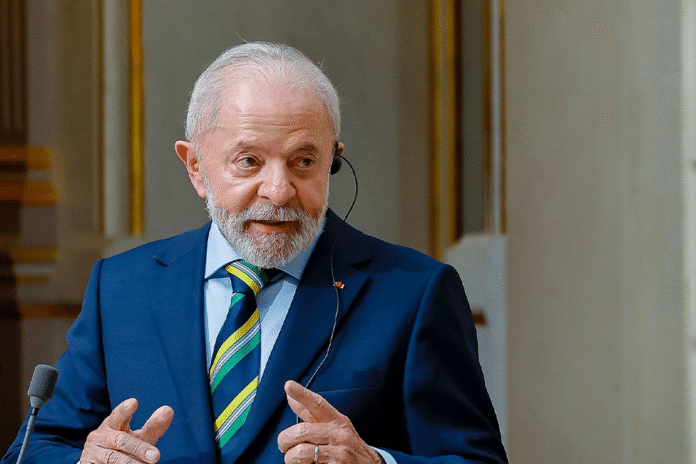

Brasile: il presidente “ambientalista” Lula approva le trivelle nel Rio delle Amazzoni

Il presidente brasiliano Lula è riuscito ad ottenere l’autorizzazione da parte dell’Istituto Brasiliano per l’ambiente (IBAMA) per le perforazioni petrolifere esplorative nel bacino di Foz do Amazonas, a 170km dalla costa e a 500km dal delta del Rio delle Amazzoni. La licenza ambientale, concessa lunedì 20 ottobre dall’ente governativo, permetterà fin da subito all’azienda petrolifera brasiliana di Stato, Petrobras, di dare il via alle azioni di ricerca e successivamente estrazione del greggio. Una decisione a lungo contestata da gruppi ambientalisti e rappresentanti indigeni, in quanto andrebbe ad impattare – con conseguenze potenzialmente drammatiche in caso di incidenti e fuoriuscite di petrolio – su una delle aree ecologicamente più importanti non solo del Brasile ma del mondo intero. Un fatto che getta una luce oscura sulle politiche ambientali di Lula, che proprio nel cuore dell’Amazzonia, a Belém, ha scenograficamente deciso di organizzare la prossima COP30, la Conferenza ONU sui cambiamenti climatici.

La prima fase del lavoro avrà durata di cinque mesi e consisterà nell’analisi del suolo marino, attraverso una sonda subacquea, con il fine di comprovare la veridicità degli studi che attesterebbero la presenza di petrolio lungo le coste atlantiche del paese sudamericano. L’area in questione, denominata “Blocco FZA-M-059”, è situata al largo dello stato dell’Amapá e lungo la linea equatoriale dell’Atlantico. Il territorio adiacente è caratterizzato da diversità medio ambientale e ospita una delle più grandi riserve di mangrovie al mondo, oltre che vari contesti naturali e sociali protetti in quanto minacciati dall’intaccamento di progetti di sfruttamento industriale.

Era stata proprio la fragilità dell’area a interrompere, nel 2023, l’approvazione da parte dell’IBAMA del progetto, motivata dall’assenza di garanzie sufficienti per la salvaguardia della flora e della fauna locale, oltre che delle comunità indigene abitanti del territorio. Una decisione che era stata fortemente contestata da Lula che aveva esercitato pressioni pubbliche affermando che l’IBAMA «deve autorizzare» le perforazioni, accusando l’Istituto dell’ambiente di sembrare «un’agenzia contro il governo» anziché un’agenzia governativa. Aveva inoltre cercato di rassicurare gli ambientalisti, affermando: «rispetteremo tutte le procedure necessarie per evitare di causare danni alla natura, ma non possiamo sapere che c’è ricchezza sotto di noi e rifiutarci di sfruttarla, soprattutto perché è da questa ricchezza che ricaveremo i soldi per costruire la necessaria transizione energetica».

Dopo l’approvazione, evidentemente non soddisfatti dalle rassicurazioni del presidente, i movimenti attivi per la salvaguardia dell’ambiente sono insorti. «Le organizzazioni della società civile e i movimenti sociali si rivolgeranno al tribunale per denunciare le illegalità e i difetti tecnici del processo di licenza» afferma l’Observatório do Clima in una nota di stampa pubblicata lunedì 20 ottobre.

Secondo quanto comunicato da Magda Chambriard, presidente dell’azienda Petrobras, se le previsioni risultassero accertate, il progetto prevedrebbe la creazione del giacimento nei successivi due anni e la produzione del petrolio in otto anni. A questo si aggiungerebbe il progetto di trivellazione di altri sei pozzi nella regione, in un contesto geografico fortemente vulnerabile sotto il profilo ambientale. Da un punto di vista prettamente economico l’area si rivela come una miniera d’oro: secondo il governo del paese l’area potrebbe contenere fino a dieci miliardi di barili di greggio, che si aggiungerebbero ad una riserva del paese pari a circa diciassette miliardi di barili.

Una ricchezza a cui il governo brasiliano intende attingere, anche a costo di far apparire lo svolgimento della COP 30 in Brasile un grottesco paradosso. Mentre i potenti della terra discuteranno alla corte di Lula delle misure da attuare per contrastare la crisi ecologica e climatica, prometteranno politiche attente con la sostenibilità e lo sviluppo di energie green, a qualche centinaio di chilometri da Belém le sonde di Petrobras saranno già al lavoro per consolidare il ruolo del Brasile nell’estrazione di greggio e inseguire la missione di inserire il paese tra i cinque protagonisti nella produzione petrolifera entro il 2030.

La fake news sulla Cassazione che avrebbe escluso qualsiasi legame tra Berlusconi e Cosa nostra

«La Cassazione esclude qualsiasi legame tra Dell’Utri, Berlusconi e Cosa Nostra»; «Berlusconi, smontata la bufala della mafia: la Cassazione scagiona l’ex premier e Dell’Utri da ogni legame con la mafia»; «La Cassazione: Berlusconi e Dell’Utri non ebbero mai legami con la mafia». Nelle ultime ore, sono questi i titoli che si leggono a caratteri cubitali su testate nazionali come Il Foglio, Il Tempo, Il Dubbio, Il Giornale, TgCom24 e addirittura FanPage, Open, Today, AdnKronos e Il Corriere (che poi, in corsa, ha apportato modifiche), concordi nel ritenere che una recente sentenza della Cassazione avrebbe definitivamente smentito i legami tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra. Tutte gigantesche fake news. E non solo perché la pronuncia in questione, emessa in risposta a un ricorso dei magistrati di Palermo sulle misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di Dell’Utri, si limita solo a dire che «non vi è la prova» di «attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane», ma soprattutto perché è stata la stessa Cassazione a sancire definitivamente tali rapporti sporchi nella sentenza definitiva che, nel 2014, condannò l’ex senatore di FI per concorso esterno. Quest’ultimo, infatti, si fece garante di un “patto di protezione” tra i vertici di Cosa Nostra e il Berlusconi imprenditore, che nel corso di almeno 18 anni – dal 1974 al 1992 – versò nelle casse mafiose decine di milioni di euro.

I soldi a Dell’Utri

Ma andiamo con ordine. L’ultima sentenza della Cassazione accolta con giubilo e riportata con titoli assolutamente fuorvianti da numerose testate giornalistiche di primo piano (non solo di area centro-destra) è una pronuncia di inammissibilità del ricorso avanzato dalla Procura generale di Palermo, convinta che il patrimonio di Dell’Utri fosse di natura illecita. In particolare, ci si concentrava anche sulle decine di milioni di euro che Silvio Berlusconi ha elargito al suo ex braccio destro dal 2012, nel corso del processo in cui era alla sbarra, e anche negli anni successivi, quando era ristretto in galera per la condanna rimediata. Secondo i giudici, invece, «tale conclusione, oltre che estremamente semplicistica e indimostrata, si scontra con la successiva evoluzione dei rapporti fra i due e con il più volte rinnovato, finanche nelle proprie disposizioni testamentarie, come notorio (Berlusconi ha destinato post mortem a Dell’Utri 30 milioni di euro, ndr), senso di amicizia e riconoscenza mostrato da Berlusconi nei confronti di Dell’Utri e posto alla base degli ingenti flussi finanziari veicolati in suo favore». Nel frattempo, occorre però ricordare che, nell’aprile 2024, la Procura di Firenze ha chiuso proprio un filone di inchiesta inerente il patrimonio di Dell’Utri, che i pm hanno messo sotto indagine – chiedendo infine il rinvio a giudizio – per la violazione della normativa antimafia e, in concorso con sua moglie, per trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante di aver agito «al fine di occultare la più grave condotta di concorso nelle stragi ascrivibile a Silvio Berlusconi e allo stesso Dell’Utri». Negli scorsi mesi, il procedimento è stato spostato per competenza a Milano, con i magistrati della città meneghina che hanno chiesto di mandare a processo Dell’Utri e la moglie per i 42 milioni di euro di donazioni ricevuti da Berlusconi e mai dichiarati al Fisco. Vedremo come si evolverà la vicenda processuale.

La verità storica

A ogni modo, resta scolpita nella pietra (e nella storia del nostro Paese) la sentenza definitiva con cui, nel 2014, la Suprema Corte ha inflitto a Marcello Dell’Utri la condanna a 7 anni di carcere per concorso esterno in Cosa Nostra. Nella pronuncia si leggono parole che non si prestano a interpretazioni: «Grazie all’opera di intermediazione svolta da Dell’Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione da lui accordata da Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti che a esso avevano aderito grazie all’impegno profuso da Dell’Utri: per Silvio Berlusconi esso consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico; per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale». Il patto fu sancito nel 1974, in occasione di un incontro tenutosi a Milano tra Silvio Berlusconi, il suo braccio destro Marcello Dell’Utri, l’allora capo della mafia palermitana Stefano Bontate e il mafioso Francesco di Carlo, ed è rimasto effettivo almeno fino al ’92, anche dopo la guerra di mafia scatenata dai corleonesi all’inizio degli anni Ottanta e la presa di potere di Salvatore Riina su Cosa Nostra. «L’avvento dei corleonesi di Totò Riina non aveva inciso sulla causa illecita del patto. Berlusconi aveva infatti costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela, ma avvalendosi piuttosto dell’opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell’Utri. A sua volta Dell’Utri aveva provveduto con continuità a effettuare per conto di Berlusconi il versamento delle somme concordate a Cosa Nostra e non aveva in alcun modo contestato le nuove richieste avanzate da Totò Riina», ha scritto la Cassazione, consegnandoci una storia molto diversa da come è stata strumentalmente contro-raccontata negli ultimi giorni.

Inoltre, nel 2021, la Cassazione ha pronunciato un’altra sentenza assai eloquente, in cui ha sottolineato come scrivere che «la Fininvest ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia» sia assolutamente legittimo. Il verdetto è andato a chiudere il processo intentato dalla Fininvest, holding fondata nel 1975 da Berlusconi, contro il magistrato Luca Tescaroli, il giornalista Ferruccio Pinotti ed RCS, la Casa Editrice che ha pubblicato il loro libro dal titolo “Colletti Sporchi”. All’interno dell’opera, uscita nel 2008, gli autori avevano approfondito il tema dei rapporti tra il gotha della mafia siciliana e la società di Berlusconi, i cui vertici hanno versato periodicamente 200 milioni di lire «a titolo di contributo a Cosa Nostra». Seguendo la linea dei giudici di primo e secondo grado e respingendo l’ennesimo ricorso della Fininvest, la Cassazione ha effettuato la «verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie» e «della congruità e logicità della motivazione».

La corsa alla menzogna

«La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito ciò che era ovvio per noi e per tutti gli italiani in buona fede: non è mai esistito alcun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa nostra – ha scritto festante il numero uno di Forza Italia Antonio Tajani su Facebook -. Oggi si cancellano anni di menzogne e calunnie, mettiamo la parola fine a una storia vergognosa e rendiamo giustizia alla memoria di un grande italiano». Gli ha fatto eco il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, che ha affermato: «Silvio Berlusconi non ha mai avuto legami con Cosa nostra, l’ha sempre combattuta con provvedimenti esemplari da premier. La Cassazione chiude trent’anni di mistificazioni e attacchi strumentali». «La verità ha vinto, dopo anni di fango e di persecuzioni – si legge sull’account ufficiale di Forza Italia, che riporta il titolo-fake de Il Foglio – Oggi è stata fatta giustizia». Eppure, mentre si finge di celebrare una presunta verità ritrovata, si diffondono solo macroscopiche bugie.

Sudan, aeroporto di Khartum: terzo giorno di attacchi con droni delle RFS

Le Forze di supporto rapido (RFS), in guerra contro l’esercito sudanese, hanno attaccato per il terzo giorno consecutivo l’aeroporto internazionale di Khartum, colpito all’alba da sette droni che hanno provocato esplosioni e panico tra i residenti. Gli attacchi, che non avrebbero causato danni gravi, segnano un possibile cambio di strategia nel conflitto, con un crescente uso dei droni come strumento di pressione militare e politica. L’aeroporto, riaperto ieri dopo oltre due anni e mezzo, resta al centro di messaggi contrastanti sulla sua effettiva operatività, mentre le autorità ribadiscono l’impegno a garantirne la sicurezza.

Trump approva sanzioni contro la Russia: “I colloqui con Putin non portano a nulla”

In un nuovo cambio di rotta rispetto alle sue posizioni precedenti, il presidente Donald Trump ha approvato nuove sanzioni contro la Russia a danno delle principali compagnie petrolifere del Paese, Rosneft e Lukoil. Il motivo è la mancanza di un impegno «serio», da parte di Putin, nel trovare una soluzione per la fine della guerra. In questi giorni avrebbe dovuto svolgersi a Budapest un vertice bilaterale tra i due leader, ma è stato cancellato da Trump.

Le nuove sanzioni hanno lo scopo di aumentare la pressione economica sulla Russia, in particolare sul suo settore energetico, al fine di «diminuire la capacità del Cremlino di aumentare le entrate per la sua macchina della guerra e supportare la sua economia indebolita», riporta il documento del Dipartimento del Tesoro USA. «È il momento di fermare le uccisioni e per un cessate il fuoco immediato» riferisce il segretario del Tesoro, Scott Bessent, in una dichiarazione all’interno del documento. «A causa del rifiuto del presidente Putin di porre fine a questa guerra insensata, il Tesoro sanziona due delle maggiori compagnie petrolifere russe che finanziano la macchina della guerra del Cremlino. Invitiamo i nostri alleati a unirsi a noi in queste sanzioni». Rosneft e Lukoil erano state oggetto pochi giorni fa di nuove sanzioni da parte del Regno Unito, «le più severe mai applicate alla Russia». Secondo quanto riporta il documento del governo inglese, le due aziende esportano in totale 3,1 milioni di barili di petrolio al giorno e la sola Rosneft è responsabile del 6% della produzione mondiale di petrolio e di quasi la metà di tutta la produzione russa.

Nel frattempo, il presidente USA ha annunciato di aver annullato l’incontro bilaterale in programma con Putin in queste giorni: «Non possiamo svolgere il meeting con il presidente Putin. Non mi sembrava giusto, non saremmo arrivati dove avremmo voluto, ma lo faremo in futuro» ha dichiarato Trump, nel corso di un incontro con il segretario della NATO Mark Rutte. Era stato lo stesso Trump a riferire ai giornalisti dell’ipotesi di un incontro con il presidente russo, concordato tra i due nel corso di una conversazione telefonica che ha avuto luogo lo scorso 17 ottobre. In seguito a quella telefonata, Trump aveva fatto un ulteriore passo indietro rispetto al sostegno militare a Kiev, in particolare all’invio di missili a lungo raggio Tomahawk, che l’Ucraina desidera fortemente.

La decisione degli Stati Uniti arriva mentre l’Unione Europea approva il 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca e il blocco delle importazioni di gas e GNL. La misura, che entrerà in vigore in più fasi, segna uno spartiacque nella politica energetica comunitaria: dal 1° gennaio 2026 sarà vietato stipulare nuovi contratti con la Russia, gli accordi a breve termine ancora in corso dovranno cessare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine saranno definitivamente chiusi entro il 1° gennaio 2028.

Sei arresti a Dublino dopo protesta anti-immigrazione

A Dublino, nei pressi dell’hotel Citywest Hotel, adibito all’accoglienza di richiedenti asilo, centinaia di manifestanti hanno dato vita a proteste violente innescate da un sospetto caso di abuso su minore: un richiedente asilo avrebbe aggredito sessualmente una bambina di 10 anni vicino all’hotel. Le forze dell’ordine sono state oggetto del lancio di bottiglie, petardi e pietre: è stata data alle fiamme un’auto della polizia, sono intervenuti reparti antisommossa con spray al peperoncino e cavalli e sono stati registrati almeno sei arresti nella prima serata. Il ministro della Giustizia ha denunciato il tentativo di «strumentalizzare un crimine per seminare dissenso», precisando che la protesta di massa è degenerata in assalto alle forze dell’ordine e che «la violenza non è tollerabile». Le violenze di martedì sono avvenute quasi due anni dopo la violenta sommossa nel centro di Dublino, seguita all’accoltellamento di tre bambini fuori da una scuola. Si era diffusa la voce che il presunto aggressore fosse un migrante.