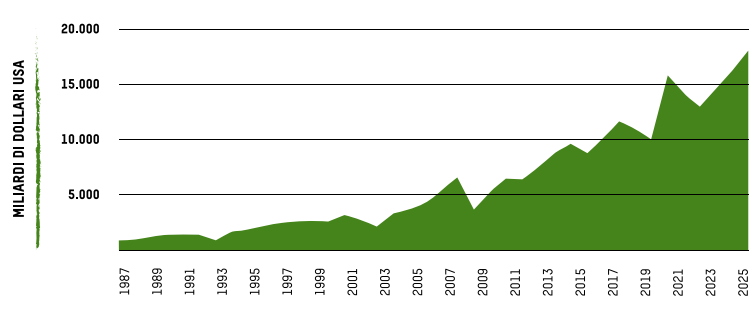

Un aumento dei costi del 127% rispetto alle stime iniziali e un ritardo cumulato di diciotto anni nella consegna dell’opera: sono questi i dati impietosi con cui la Corte dei Conti europea ha bollato il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. L’analisi, contenuta in un aggiornamento della relazione sulle grandi “infrastrutture-faro” dei trasporti UE, disegna un quadro di criticità condiviso da molti megaprogetti continentali, ma particolarmente problematico per il collegamento transalpino. I costi, già lievitati a 11,1 miliardi di euro in valuta 2012 (circa 14,7 miliardi a valori correnti), continuano a salire, mentre la data di inaugurazione slitta ormai al 2033, ben oltre la scadenza del 2030 fissata per il completamento della rete centrale europea.

La relazione dei revisori di Lussemburgo inserisce la Torino-Lione nel novero delle opere strategiche che hanno riscontrato le maggiori difficoltà. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 2020, i costi sono cresciuti di un ulteriore 23% negli ultimi sei anni. Il confronto con il progetto originario degli anni ’90 è ancora più spietato: da una stima iniziale di 5,2 miliardi si è passati agli attuali 11,1 miliardi, con un incremento, appunto, del 127%. Un percorso di rincari che accomuna la TAV ad altri colossi infrastrutturali: tra i casi più emblematici, la Rail Baltica, che ha visto i costi quadruplicare (+291%), e il canale Senna-Nord Europa, che fa segnare un +225%.

Le cause di questo deterioramento finanziario e temporale sono molteplici. La Corte riconosce che i cantieri strategici “hanno dovuto affrontare ulteriori sfide legate alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, a cui si sono aggiunti nuovi requisiti normativi e alcuni problemi tecnici imprevisti”. Tuttavia, il giudizio complessivo rimane severo. «Le conclusioni sono inequivocabili: l’obiettivo di completare la rete centrale Ten-T dell’Ue entro il 2030 non sarà sicuramente raggiunto», si legge nel report. Per la Torino-Lione, la data di completamento è ora il 2033, «contrariamente alla scadenza del 2015 fissata inizialmente o a quella del 2030 indicata nel calendario del 2020».

La società pubblica italo-francese Telt, responsabile della costruzione, ha replicato alle critiche, sostenendo che il paragone con le stime degli anni ’90 non sia corretto. In una nota afferma: «La Corte confronta tempi e costi attuali con quelli dell’ipotesi originaria che non è stata concretizzata. Una comparazione che non riflette la realtà». La società sottolinea come il progetto sia radicalmente mutato, passando dall’idea di una «singola galleria» a un «tunnel a doppia canna», e ricorda l’impegno formale di Italia, Francia e Commissione Ue a completare i lavori, siglato nel 2025.

Il rapporto della Corte non si limita alla Torino-Lione, ma delinea un panorama generale di ritardi e costi fuori controllo per l’intera rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per i cinque megaprogetti di cui si hanno dati completi, il ritardo medio è salito a 17 anni, rispetto agli 11 stimati nel 2020. Anche il tunnel di base del Brennero, i cui costi sono lievitati del 40%, non aprirà prima del 2032, con 16 anni di ritardo. Nel complesso, gli otto progetti esaminati hanno visto l’aumento reale dei costi passare dal +47% del 2020 all’attuale +82%.Un aspetto che la Corte dei Conti europea contesta all’Esecutivo Ue è la scarsa assertività nel far rispettare le scadenze. Il rapporto rileva come la Commissione «si è avvalsa solo una volta, «e per nessuno degli otto megaprogetti esaminati, del principale (seppur limitato) strumento giuridico a sua disposizione per ottenere spiegazioni a proposito dei ritardi». Nonostante le criticità, i progetti hanno continuato a ricevere finanziamenti comunitari consistenti, con ulteriori 7,9 miliardi stanziati dal 2020, per un totale di 15,3 miliardi di euro di fondi Ue.

Nel frattempo, in Val di Susa hanno avuto inizio gli sfratti forzati per fare spazio ai cantieri. Dallo scorso 19 novembre, le forze dell’ordine hanno infatti eseguito gli ordini di rilascio per tre abitazioni a San Giuliano, dove sorgerà la stazione internazionale. L’area, oggetto di un decreto di esproprio del 2023, servirà alla logistica dello scavo e poi alla stazione stessa. Un capitolo doloroso per una comunità che da tre decenni si oppone all’opera, e che vive questi atti come una violenza. «Perdere una casa non è solo una questione economica: significa vedere cancellata una parte della propria vita», ha denunciato il Movimento No Tav. L’estensione complessiva dei terreni espropriati è di circa quattromila metri quadrati, per un totale di oltre un migliaio di proprietari. Tanti erano stati, infatti, gli attivisti che nel 2012 avevano comprato una porzione di territorio a testa, al fine di rendere più difficoltosa per le aziende l’appropriazione dei terreni.