“Di fronte ai gravi incendi in corso, ho deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale per le regioni di Ñuble e Biobío”. Lo ha annunciato il presidente cileno Gabriel Boric. Circa 20.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi boschivi, mentre restano attivi 19 roghi, concentrati nel sud del Cile. Le fiamme hanno colpito anche aree abitate come Penco e Lirquén. Non sono ancora disponibili dati su eventuali vittime o abitazioni distrutte; segnalati veicoli carbonizzati lungo le strade.

Ucraina: raid russo nella notte, donna uccisa a Kharkiv

Nella notte tra sabato e domenica, le forze ucraine hanno intercettato e abbattuto 96 droni lanciati dalle forze russe. Secondo le autorità locali di Kharkiv, un velivolo senza pilota russo ha colpito una abitazione privata nel distretto di Kholodnohirskyi, causando la morte di una donna di 20 anni e il ferimento di un’altra persona. Altri raid notturni hanno interessato zone residenziali di diverse regioni, con segnalazioni di feriti e danni a edifici abitativi. Domenica mattina è stata colpita anche Zaporizhzhia in un attacco dell’esercito di Kiev. A seguito del bombardamento, è scoppiato un incendio e oltre 200mila abitazioni sono rimaste senza elettricità.

Attivisti di Palestine Action detenuti sospendono sciopero della fame

Dopo 73 giorni di digiuno, si è concluso lo sciopero della fame di Heba Muraisi, Umar Khalid e Kamran Ahmed, tre attivisti di Palestine Action in custodia cautelare e in attesa di processo nel Regno Unito per disobbedienza civile. Si tratta dello sciopero della fame più lungo e organizzato dai tempi del secondo sciopero del 1981 dell’IRA in cui morì – tra gli altri – Bobby Sands. La decisione del governo di Londra di non assegnare un contratto da 2 miliardi di sterline alla filiale britannica della società israeliana di armamenti Elbit Systems ha portato alla sospensione della protesta.

La “Gaza SPA” di Trump: banchieri e affaristi per spartirsi la Striscia del futuro

Dall’ex premier britannico Tony Blair, al presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, passando per l’investitore miliardario americano Marc Rowan, l’immobiliarista israeliano-cipriota Yakir Gabbay e gli immancabili Steve Witkoff, Marco Rubio e Jared Kushner, genero di Trump e CEO di Affinity Partners. Sono alcuni dei nomi scelti dal presidente americano Donald Trump per il “Consiglio Esecutivo fondatore” del Board of Peace di Gaza, l’organismo incaricato di supervisionare il nuovo governo tecnico palestinese, la ricostruzione della Striscia e il percorso di smilitarizzazione. All’ex inviato ONU ed ex ministro degli Esteri bulgaro Nickolay Mladenov, sarà affidato il ruolo di “alto rappresentante” per Gaza. Più che un organo di mediazione, il board si presenta come una cabina di comando del potere economico, dove banchieri e tecnocrati riducono la pace in una pratica amministrativa e Gaza in uno spazio da ridisegnare secondo le logiche dei mercati e delle lobby statunitensi.

I nomi sono stati annunciati mentre in Egitto prende avvio la cosiddetta “Fase 2” dei negoziati tra Israele e Hamas, tramite una lettera di invito che lo stesso Trump ha indirizzato ai leader di oltre 50 Paesi e che è stata resa pubblica su X dal presidente argentino Javier Milei. «È il momento di trasformare i sogni in realtà», si legge nella convocazione. Secondo una nota della Casa Bianca, a ciascun membro sarà affidato un portafoglio «essenziale per la stabilizzazione di Gaza e per il suo successo a lungo termine». Il Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza (NCAG) sarà guidato da Ali Sha’ath, già viceministro dei Trasporti dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il consiglio di amministrazione opererà sotto la guida del Consiglio per la pace, che sarà presieduto dallo stesso Trump e comprenderà membri chiave e al di sopra del governo tecnocratico palestinese. Il comitato dovrebbe includere anche leader di diversi Paesi occidentali, tra cui l’Italia, rappresentata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A opporsi pubblicamente alla composizione del Consiglio tecnico è stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui l’organigramma non sarebbe stato «coordinato con Israele ed è in contrasto con la sua politica». Indiscrezioni dei media riferiscono che la pietra dello scandalo sarebbe la presenza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Secondo Haaretz, invece, l’opposizione di Netanyahu sarebbe un mero “teatro politico” per l’opinione pubblica interna, dopo un via libera dato dietro le quinte. In risposta alle critiche di Tel Aviv, nelle ultime ore, secondo Ynet, Trump avrebbe esteso l’invito a far parte del Board for Peace allo stesso primo ministro israeliano o a qualcuno che lo rappresenti.

La scelta dei componenti del consiglio rivela una mappa dei poteri diversa da quella che di solito caratterizza le mediazioni internazionali, comprendendo anche figure provenienti dal mondo della finanza globale e delle grandi aziende. Il presidente della Banca Mondiale Ajay Banga – già CEO di Mastercard, ex presidente di Exor e figura di spicco dell’economia internazionale – siede nel direttorio accanto al miliardario Marc Rowan, leader di Apollo Global Management, uno dei principali colossi del private equity statunitense e fermo sostenitore di Tel Aviv. Presenti anche il ministro del Qatar Ali Al-Thawadi, il capo dell’intelligence egiziana, generale Hassan Rashad, il ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti Reem Al-Hashimi; l’imprenditore e magnate immobiliare israeliano-cipriota Yakir Gabbay e l’ex inviato ONU a Gaza Sigrid Kaad. La loro partecipazione conferma come a Washington l’agenda di ricostruzione sia strettamente intrecciata a interessi economici e strategici, che rischiano di trasformare la Gaza del futuro in un terreno di sperimentazione e spartizione per i grandi capitali. Le critiche convergono su due punti: la scarsa presenza palestinese in un organismo dominato da attori esterni e grandi interessi economici, e il timore che il Board of Peace diventi una sorta di “ONU di Trump”, un direttorio parallelo più funzionale al soft power globale, capace di aggirare la diplomazia multilaterale in favore di un club di potere guidato da Washington. La vera sfida non sarà ricostruire edifici, ma restituire voce e dignità a Gaza, evitando che la pace venga ridotta a un’operazione finanziaria decisa da banchieri e affaristi su una popolazione rimasta, ancora una volta, senza potere.

Groenlandia, Trump annuncia dazi contro alcuni Paesi europei

Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Paesi Bassi e Finlandia: è contro questi Paesi europei che Donald Trump ha annunciato nuovi dazi, utilizzando le tariffe come strumento di pressione nella partita geopolitica sulla Groenlandia. Su Truth, il presidente americano ha annunciato che i nuovi dazi entreranno in vigore dal 1° febbraio con un’aliquota del 10%, destinata a salire al 25% a partire dal 1° giugno. La misura resterà in vigore «finché non si raggiungerà un accordo per l’acquisto completo dell’isola» artica dal Regno di Danimarca. La decisione della Casa Bianca ha suscitato forti critiche da parte di Parigi e Bruxelles, con timori di una “spirale discendente” nelle relazioni transatlantiche e la convocazione di una riunione d’emergenza degli ambasciatori dell’UE.

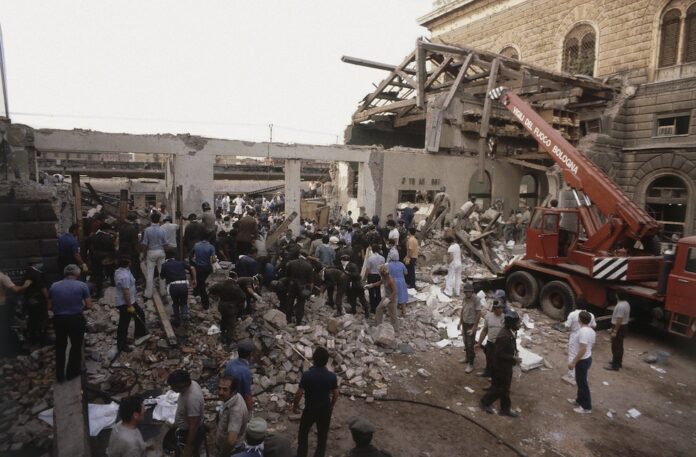

Strage di Bologna, dietro la bomba ci fu lo Stato: le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiuso il processo a carico del terrorista neofascista Paolo Bellini per la strage di Bologna con motivazioni che evidenziano, ancora una volta, il ruolo dello Stato deviato dietro l’eccidio. L’affermazione della responsabilità di Bellini, che lo scorso luglio era stato definitivamente condannato all’ergastolo dalla Suprema Corte, è il frutto di “una ricostruzione indiziaria rigorosa” e “priva di illogicità manifeste”, scrivono i giudici. Come fatto lungo tutto il corso del processo, anche la Cassazione ha confermato che a mettere in atto la strage furono soggetti legati all’eversione di destra e degli apparati istituzionali, sotto la direzione dei vertici della loggia massonica P2 di Licio Gelli.

Rigettando il ricorso della difesa, gli ermellini hanno evidenziato come sia stata «ampiamente accertata» la presenza di Bellini sul luogo del delitto «subito dopo lo scoppio dell’ordigno esplosivo», una presenza «che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo ‘raffinato’ ed eseguito ‘abilmente’ nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericoli’ che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)», si legge all’interno delle motivazioni. Bellini fu infatti ripreso il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna da un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che ne ha attestato la presenza in loco pochi minuti dopo lo scoppio della bomba. Maurizia Bonini, ex moglie di Bellini, lo ha identificato come l’uomo ripreso dal filmato a camminare nell’area del binario 1 della stazione. All’interno del provvedimento si confermano «la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica (di Bologna, ndr) Ugo Sisti», nonché «le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all’estero, prima e dopo la strage».

Proprio su queste cointeressenze si concentra la Suprema Corte, che ha messo nero su bianco come l’esecuzione materiale della strage di Bologna sia «imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali deviati disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro». Tra questi soggetti «vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini, la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell’esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell’esplosivo, a fornire un materiale supporto all’azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno». Gli esecutori materiali della strage «sono stati coordinati nella esecuzione da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato deviati, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico».

Giovane membro del MSI e poi di Avanguardia Nazionale, legatissimo al capo dell’organizzazione Stefano Delle Chiaie, coperto (secondo la Corte d’assise che lo ha condannato) dai servizi segreti dopo aver ucciso, nel 1975, il militante di Lotta Continua Alceste Campanile, negli anni Novanta Paolo Bellini divenne killer di ‘Ndrangheta, per poi pentirsi e confessare 13 omicidi. Nel giugno del 2023, Bellini era stato perquisito e interrogato dagli inquirenti: nel decreto venivano ricostruiti i suoi viaggi in Sicilia nel 1992, che sarebbero stati effettuati anche per incontrare il boss di Cosa Nostra Nino Gioè, poi protagonista di uno strano “suicidio” in carcere nel 1993.

Il primo processo per la strage di Bologna iniziò nel 1987 e coinvolse oltre venti imputati, accusati di strage, banda armata, associazione sovversiva e calunnia aggravata. Tra loro figuravano esponenti dei NAR (Fioravanti, Mambro, Cavallini), di Avanguardia Nazionale (Delle Chiaie), della P2 (Gelli) e del SISMI (Musumeci, Belmonte, Pazienza). Dopo una complessa vicenda giudiziaria, la Cassazione confermò l’ergastolo per Fioravanti e Mambro come esecutori materiali dell’attentato. Gelli e Pazienza furono condannati a 10 anni per calunnia aggravata con finalità di terrorismo; Musumeci a 8 anni e 5 mesi e Belmonte a 7 anni e 11 mesi per aver eseguito i depistaggi. Tra il 1997 e il 2007 si svolse un secondo processo, che portò alla condanna a 30 anni dell’ex NAR Luigi Ciavardini, anche lui riconosciuto come esecutore materiale.

Già nella sentenza di appello del processo Cavallini, su cui ha recentemente messo il timbro la stessa Corte di Cassazione, si leggeva: «Può ritenersi che il Gelli, tramite i servizi da lui dipendenti e che a lui rispondevano, finanziò e attuò la strage, servendosi come esecutori di esponenti della destra eversiva (NAR, esponenti di Tp e per quanto da ultimo accertato dalla Corte d’Assise di Bologna, anche Avanguardia Nazionale)», trovando «terreno fertile in quei ragazzini che in quella fase avevano il convergente interesse, nella loro prospettiva ideologizzata, a disintegrare in radice le basi dello stato democratico». I depistaggi, hanno chiarito i giudici, vennero «posti in essere da appartenenti ai servizi (sia Sisde sia Sismi) tutti facenti parte della P2 o ad essa comunque collegati (Grassini, Santovito, Umberto D’Amato, Pazienza, Musumeci, Cioppa, Pompò, Belmonte), i quali tutti rispondevano direttamente o indirettamente a Gelli».

Uganda, Museveni è presidente per la 7° volta

Yoweri Museveni, 81 anni, ha ottenuto la maggioranza (71,65%) dei voti alle ultime elezioni del Paese, conquistando per la 7° di fila il mandato di presidente. La vittoria è giunta dopo una campagna elettorale ricca di «repressione e intimidazioni diffuse», secondo le Nazioni Unite. Museveni, leader del Movimento di Resistenza Nazionale (MRN), è al potere nel Paese dal 1986 (39 anni). Subito prima dell’apertura dei seggi, il 13 gennaio, è stato schierato l’esercito nelle strade della capitale Kampala, mentre internet e alcuni servizi di telefonia sono stati bloccati «per salvaguardare la sicurezza nazionale».