Gli orologi da tasca, ingialliti e ancora infangati, fermi tutti alle 22.39 di quel nove ottobre. Pezzi di muri appesi a qualche trave tranciata. Rottami arrugginiti di automobili che sembrano divorate. Fogli di carta scritti a penna con calligrafie chiare, doloranti e dolorose: “Qui sotto c’è la famiglia Rossi”. “Questa è la casa di Bianchi”. La colata giallastra di acqua e detriti, lunga come un rosario di dolore e appoggiata come un coperchio di cemento sulla verticale del paese, è come un macigno sulla coscienza dell’Italia. 1.917 vite. Millenovecentodiciassette uomini, donne e bambini strappati insieme da una vita che è finita per tutta una vallata nello stesso momento, come premendo un interruttore. Polaroid in bianconero lasciate dalla valanga di acqua che è sbucata con un baccano infernale dal buio della notte, una notte gentile di luna e stelle, una di quelle notti di autunno in cui si sentono ancora i profumi dei campi, ed è piombata giù dalla montagna come una motocicletta che schizza via da una curva, come un gigantesco colpo di coda di Moby Dick sulla barca dei suoi cacciatori.

Un’onda alta come dieci palazzi

Un mare di acqua che si è polverizzato in goccioline, un temporale in un firmamento stellato, prima di abbattersi per terra con la forza di due bombe atomiche. 50 milioni di metri cubi di liquido, sassi, terra, alberi, venuti giù con tutto quello che hanno trovato e frullato sul proprio cammino. Un’onda alta come dieci palazzi di dieci piani, un inferno precipitato come la fine del mondo mentre al bar erano tutti davanti alla tv per una partita di Coppa dei Campioni, da quella enorme diga che faceva il solletico al cielo, coi suoi 261 metri e sessanta centimetri. Un’opera perfetta nel posto sbagliato, appoggiata su una montagna di pastafrolla, spaccata da una frana gigantesca e antica, risvegliata e inesorabilmente diretta verso il basso coi suoi 270 milioni di metri cubi. La diga ad arco doppio più alta del mondo, un orgoglio italiano, e tutti gonfiavano il petto e battevano le mani. Tutti, tolti quelli che ci vivevano sotto, davanti e intorno. Loro non battevano le mani e non erano per nulla tranquilli. Anzi, avevano una paura maledetta, a dirla tutta.

Dolomiti insanguinate

Sono passati 59 anni dal disastro del Vajont, da quel 9 ottobre 1963: la più grande carneficina italiana in tempo di pace, una delle peggiori da quando l’uomo coltiva per lucro o per balordaggine la sciagurata idea di piegare la natura e disporne a proprio piacimento. I pochi superstiti della notte in cui la “banca dell’acqua”, come chiamavano un invaso da 150 milioni di metri cubi, ha ingoiato una fetta di montagna e ha tracimato, ormai hanno i capelli d’argento, gli occhi ancora pieni di dolore e paura, le parole tuttora incredule, le mani appesantite da gesti ripetuti tante volte, nel tracciare il racconto di quello che tutt’ora si fatica a capire e accettare. Ma le parole con cui Dino Buzzati ha attaccato il suo pezzo per il Corriere, raccontando il disastro del Vajont, restano stampate sulle pietra delle dolomiti che da quel mercoledì sera di tanti anni fa sono striate di sangue, il sangue di una tragedia con troppe vittime e pochissimi colpevoli: «Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è caduta sulla tovaglia. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri, il sasso era grande come una montagna e sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi».

«Hai trovato tua madre?»

La tristissima conta riporta ufficialmente 1.917 morti, ma i cadaveri recuperati furono 1.500 in tutto. Oltre 400 avevano meno di 15 anni, la meglio gioventù del Piave cancellata in meno di quattro minuti, il tempo che ci ha messo lo tsunami a scavalcare le solidissime pareti di calcestruzzo della diga e arrivare a fondo valle percorrendo circa un chilometro e mezzo, dopo che comunque si era spaccato in tre fronti, prima irrorando come un geiser immenso l’altro versante del lago, poi incanalandosi nella forra del Vajont che è dannatamente stretta e alta, una micidiale catapulta naturale, da cui è stato sparato a cancellare in tutto una decina tra centri abitati e frazioni: oltre a Longarone, piombando con la furia delle Erinni sulla valle del Piave, anche Rivalta, Villanova, Faè e Pirago. Raccontano ancora con orrore dei pescatori veneziani che nei giorni successivi hanno trovato cadaveri impigliati nelle loro reti, corpi martirizzati e trascinati senza misericordia dal Piave, gonfiato da quell’onda fino dentro alla pancia del mare. E degli scampati che, come miracolati, nei terribili giorni a seguire si aggiravano su quella distesa di rovine e silenzio chiedendosi reciprocamente “hai trovato tua mamma?”, “hai trovato i tuoi fratelli?”, senza riuscire a dire altro.

Una storia di potere e di poteri

La storia del Vajont è il prototipo e insieme il dagherrotipo di una tragedia annunciata e per nulla impedita: un omicidio colposo di massa, come da sentenze dei tribunali che hanno processato l’imperizia, l’arroganza e l’avidità degli uomini che sapevano e non hanno detto, non hanno fatto, non hanno impedito il massacro. Una lunga vicenda di controlli rimandati all’infinito, di cantieri aperti di nascosto, di bugie più o meno grandi, di carte, perizie e documenti che c’erano e poi sparivano, di dubbi e prove messi a tacere o smentiti in una sinergia perfetta tra lo Stato e il privato, che poi sono finiti gomito a gomito sul banco degli imputati. Qualcuno usa la parola assassinio, la portentosa macchina della giustizia italiana è riuscita a trovare solo due colpevoli, in un esercito molto nutrito tra attori protagonisti e comparse, tra manager, ingegneri, geologi, esperti, ministri e capi. Il Vajont come una storia di potere e di poteri, di interessi e di giochi incrociati tra pubblico e privato, tra politica e affari. Per questo, sempre terribilmente attuale.

Oro trasparente

Una storia che è cominciata quando l’oro che faceva girare il mondo, o perlomeno l’Italia, non era quello nero, il petrolio, ma quello trasparente. C’è stato un tempo, ormai lontano, in cui da noi la corsa all’oro era quella all’acqua, intesa come strumento gratuito, regalato da Giove pluvio e madre natura, per produrre energia elettrica. Prima, c’era stata una guerra con sanzioni pesanti da ammortizzare, prima, altra analogia con tempi attuali di guerre e sanzioni. E poi, a guerra finita, c’era un Paese che voleva risollevarsi sulle proprie gambe e mettersi a correre. C’era il boom economico da nutrire di corrente elettrica per far camminare forte le aziende e con loro gli italiani e i loro sogni.

Il caso, o il destino, a seconda del nome che vogliamo dare alle cose, ha voluto che proprio tra quelle montagne aspre, dure, piene di costoni brulli ma anche di foreste e prati, malghe e campi strappati alle rocce, ci fosse un enorme giacimento dell’oro liquido, tra fiumi, torrenti e corsi d’acqua. Tanta acqua da produrre elettricità per tutto il Triveneto, un quindicesimo del fabbisogno naturale. Il progetto era semplice e la Sade, Società adriatica di elettricità, ci aveva visto lungo e con largo anticipo. Più che altro, era tutto molto chiaro nella testa del suo fondatore, l’ineffabile Giuseppe Volpi, classe 1877, un uomo con un curriculum iniziato con l’epopea fascista e finito, dopo una virata ad ampissimo raggio all’antifascismo, a mettere il sigillo e le alti al Grande Vajont, ossia il progetto di un maestoso sistema di dighe e centrali idroelettriche (una decina in tutto) che grazie al Piave e col bacino del Vajont come perno, avrebbero potuto e dovuto garantire acqua e corrente elettrica al Paese, portando lavoro, benessere e tanti soldi in vallate dove da sempre si viveva coltivando la terra, allevando bestiame e cercando fortuna altrove, per chi non si accontentava e sognava un posto fisso.

Il conte Volpi dalla Tripolitania al Piave

Grazie alla sua fedeltà al partito fascista, Volpi fu nominato Conte di Misurata, ma soprattutto Governatore della Tripolitania, nonché ministro delle Finanze dal ’25 al ’28, nonché padre della Biennale di Venezia, la sua città, e della Coppa Volpi ad essa collegata. A lui, nel ’33, fu dedicato un testo unico su “acque e impianti elettrici”, quando decise di investire tutti i soldi fatti col tabacco nel business della corrente elettrica, fondando nel 1905 proprio in laguna la Sade: capitale sociale 300mila lire. La drammatica notte di Longherone e degli altri paesi del Vajont, quel 9 ottobre del ’63, era cominciata un quarto di secolo prima, quando il geologo Giorgio Dal Piaz, un autorità in materia che poi in questa storia comparirà molto spesso, aveva studiato il caso e prodotto una consulenza: correva il 1928. Volpi era anche presidente della Confederazione fascista degli industriali e in questa situazione vide un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Via libera da Roma

Infatti non gli scappò: il 15 ottobre 1943, strane similitudini di date, quello che restava del regime dopo l’8 settembre gli regalò il via libera per il progetto del Grande Vajont, i prodromi della storia che 20 anni dopo è culminata nell’ecatombe sotto al monte Toc, da cui si è staccata la gigantesca frana: per inciso, in dialetto friulano “toc” significa pezzo, ma anche “marcio”. La Quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al ministero omonimo, accolse l’istanza del conte Volpi e gli spianò la strada per mettere le mani sull’acqua del Piave: la decisione fu presa con 13 membri presenti su 34 aventi diritto, quindi in assenza del numero legale, e anche questo forse fu un segno del destino nella terribile e triste storia del Vajont.

Tina, giornalista partigiana

Il conte Volpi è passato a miglior vita nel ’47, ma il progetto Grande Vajont era già pronto, avviato e autorizzato. Infatti la Sade già da prima aveva cominciato a comprare o espropriare i terreni di montagna che si trovavano sul percorso delle dighe, delle condotte e delle centrali idroelettriche, offrendo spesso ai contadini e ai montanari un pezzo di pane in luogo del vero valore dei loro appezzamenti. Anche per questo, in questa storia ci sono state anche voci non allineate, voci fuori dal coro. Poche, pochissime, ma potenti. Come nel caso di Clementina Merlin, per tutti Tina, all’epoca dei fatti giovane corrispondente de L’Unità. Famiglia di origini povere, la madre “cioda” cioè bracciante agricola, il padre emigrante stagionale, ultima di sei figli ma senza superstiti fra i maschi: un fratello disperso in Russia, l’altro comandante partigiano ucciso sul campo e medaglia d’argento al valore militare, lei stessa ancora ragazzina fu staffetta nella sua brigata.

Espropri e carabinieri

Si era fermata alla terza elementare, ma con un racconto inviato al giornale fu scelta per mandare all’Unità corrispondenze dalle montagne di cui conosceva, avendole vissute sulla propria pelle, tutte le loro ferite: l’emigrazione, la povertà, la fatica matta per tirare fuori il pane quotidiano da quei campi appoggiati a fondovalle. Fu lei a raccontare sulle colonne del giornale fondato da Antonio Gramsci le vicende di Erto e Casso, dei paesi e della gente di montagna che veniva sfrattata dalle proprie case e dalle proprie terre per fare spazio alla Sade e al suo grande progetto di produrre e vendere elettricità per il Paese. Pochi spiccioli per comprarsi tutto, la minaccia di far arrivare i carabinieri se qualcuno puntava i piedi o non voleva cedere: per anni, nelle vallate sopra al torrente Vajont, Tina Merlin ha vissuto e descritto scene che col senno di poi, riecheggiano altre, molto più recenti, suggeriscono di vallate spianate per l’alta velocità, di altre battaglie di altri montanari dei tempi nostri, in un cerchio che si chiude spesso e che restituisce tutta l’attualità del Vajont e della sua storia.

Processo ad una cronista

L’unica voce contro, quella di Tina, per di più voce di donna, perché per la narrazione dell’epoca la Sade portava “benessere e lavoro” per tutti, e pareva brutto, oltre che scomodo, fare i bastian contrari e illuminare le tante zone d’ombra di quelle sorti magnifiche e progressive dell’energia elettrica italiana. Fu definita uno “Stato nello Stato”, la Sade, per il suo potere di influenzare la politica e per il suo peso specifico nelle stanze dei bottoni. Fu anche denunciata per notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico, per un articolo del 5 maggio 1959 intitolato “La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono”. Il processo a Milano durò ben poco, il tempo che il giudice Salvini lo aprisse e facesse parlare gli abitanti di Erto, scesi in città per testimoniare che Tina Merlin aveva scritto la verità. Raccontarono anche della frana da 800mila metri cubi che era scesa dal monte Toc minacciosa, uno dei tanti presagi funesti di questa storia, e delle loro preoccupazioni per il futuro con quella diga e quell’enorme invaso davanti alle loro case. La Merlin fu assolta con formula piena, “ha ragione lei” disse il giudice. Intorno a lei, un silenzio assordante.

Silenzio stampa assordante

Di tutta la vicenda, dai primi espropri di terre alla costruzione della diga, passando per frane, terremoti, operai morti sul lavoro, autorizzazioni fantasma e collaudi addomesticati, nemmeno una riga o una parola sui giornali. A cominciare dal Gazzettino che in quelle contrade dolomitiche da sempre ha un monopolio, e dalle cui colonne non uscì nemmeno una virgola fuori posto. Anche perché, secondo qualcuno, il suo storico azionista di riferimento, Giuseppe Volpi – ancora lui, il conte di Misurata eroe dei due mondi e con le mani in pasta ovunque – quando ha ceduto le sue quote di maggioranza negli anni ’40 alla Democrazia Cristiana, sottoscrisse con loro un tacito accordo. Una specie di assicurazione sull’onore e sugli affari, diciamo. Perché il Gazzettino fosse molto morbido, diciamo, con gli imprenditori e i capitani di industria che avevano cambiato casacca al cambiare del vento bellico, come il conte Volpi che dopo l’8 settembre 1943 diresse la prua verso la Svizzera dove diventò un fervente sostenitore, e finanziatore, dell’antifascismo. E poi, ovviamente, che la redazione e i suoi giornalisti avessero un occhio di riguardo per la Sade che sulle dolomiti cercava acqua da tradurre in oro, ma creava ricchezza e posti di lavoro, quindi non bisognava disturbarla più di tanto.

L’ingegnere scomodo

Tra i pochi ribelli del Vajont, l’ingegner Renzo Desidera, capo del Genio civile di Belluno, che nel luglio 1959 fece chiudere un cantiere abusivo della Sade e per questo fu trasferito da un giorno all’altro dal ministro dei Lavori pubblici in persona, il democristiano Giuseppe Togni. Un politico di lungo corso, dodici volte ministro, che fu il primo sponsor politico della Sade: sua anche la nomina della Commissione di collaudo della diga: correva l’1 aprile 1958 e la faraonica opera sarebbe stata conclusa due anni dopo, con l’impiego di 360mila metri cubi di calcestruzzo.

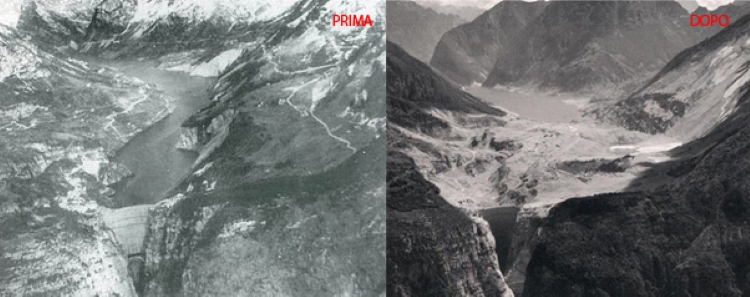

Una cicatrice sulla montagna

Dei cinque membri della Commissione, tuttavia, almeno due avevano un palese conflitto di interessi. E questo fu l’andazzo delle cose fin dal principio, fin da quando cioè la Sade nel 1957 aprì il cantiere senza aspettare l’autorizzazione da Roma: aveva l’abitudine di anticipare il governo, per cosi dire. Non attese nemmeno il via libera ministeriale per il collaudo dell’invaso, prima che a novembre 1960 sul monte Toc, sul versante sinistro del lago, comparisse un’enorme cicatrice lunga quasi due chilometri e mezzo, a circa due terzi della pendice. L’ennesima prova che bisognava lasciar perdere tutto, come consigliò un geologo austriaco, Muller. La diga fu l’opera giusta, fatta come Dio comanda, visto che non si è spostata di un centimetro nemmeno in quell’inferno. Ma nel posto sbagliato, in un posto dove proprio non era il caso di piantare nemmeno una tenda canadese, perché i versanti dell’invaso non avrebbe garantito sicurezza e stabilità all’opera.

Il tunnel della colpa

C’era infatti una paleofrana sotto ai prati e ai boschi, sotto alle case e alle stalle dove i montanari portavano le bestie per l’alpeggio. Una specie di enorme zolle lunga due chilometri che era destinata a scivolare inesorabilmente verso il basso, ossia verso il bacino della Sade. Il sasso caduto nel bicchiere, di cui parlava Buzzati, era quella massa di 270 milioni di metri cubi di detriti e terra che i montanari sentivano muoversi, con terribili boati e scosse, fino a che non riuscirono più a chiudere le porte delle case o a usare la macchina, perché le case e le strade erano dissestate e spostate dal movimento della frana. Tutti, alla Sade e al governo, avevano capito che c’era la frana e che non si sarebbe mai più fermata: la loro colpa imperdonabile fu quella di continuare col progetto, nascondere le prove e l’evidenza dei fatti e far credere alla popolazione che era tutto a posto. Sicuramente non erano in buona fede gli esperti che negavano il pericolo e nel frattempo, per conto della Sade, nel 1961 hanno progettato e realizzato un tunnel di “sorpasso frana”. Ossia una galleria lunga circa 1.8 chilometri (costata un miliardo di lire) che avrebbe collegato le due parti del bacino in caso di frana, garantendo al torrente Vajont la possibilità di continuare la sua corsa verso il Piave.

Acqua ultimo freno

Un by-pass all’interno del bacino che sarebbe servito, appunto, nel caso si fosse verificato il disastro. Proprio questa variante al progetto, in sede giudiziaria, fu considerata tra le prove che la Sade sapeva e si preparava al peggio. Gli ingegneri si illusero, forse, di poter gestire questo tracollo semplicemente alzando o abbassando il livello dell’invaso che avrebbe potuto arrivare al massimo a 721 metri sul livello del mare. Ma ogni volta che aprivano i rubinetti, l’effetto sul versante franoso sotto al monte Toc era devastante. L’acqua era penetrata nelle falde, rendendo ancora più scivolosa la superficie sulla quale stava precipitando l’enorme zolla. E alla fine, nei giorni precedenti il disastro, quando si vedevano già le chiome degli alberi piegate dal precipitare della montagna, l’ennesimo abbassamento dell’invaso ebbe come conseguenza il definitivo distacco della frana, che non aveva più nemmeno la pressione dell’acqua a tenerla salda.

Macabro listino

Certamente la fretta della Sade di cedere a Enel i suoi impianti, compreso quello del Vajont, per la nazionalizzazione dell’energia decisa poco tempo prima dal Parlamento, ha accelerato il corso di una tragedia che ormai era solo rinviata. All’apertura del processo, erano quattromila le parti civili che hanno chiesto il risarcimento, Enel si impegnò a pagare 10 miliardi, purché venisse ritirato il 90% dei ricorsi nel procedimento in cui era imputata. Fu anche stabilito un gelido tariffario: 3 milioni per la perdita di un coniuge, 1 milione e mezzo per quella di un figlio, 800mila lire per un fratello o sorella conviventi. In sede penale, i capi di imputazione per gli 11 rinviati a giudizio col vecchio rito, tra di loro figure apicali di Sade, Ministero e mondo accademico, recitavano disastro colposo di frana aggravato dalla prevedibilità dell’evento, inondazione e omicidi colposi plurimi.

Condanne e condoni

Il processo, celebrato a L’Aquila per evitare condizionamenti, si risolse in primo grado con un colossale colpo di spugna per la Sade, agli imputati principali fu contestato solo il mancato allarme. È in appello però che i giudici hanno stabilito la responsabilità dei manager e la connivenza con apparati dello Stato, le condanne sono state confermate dalla Cassazione appena 14 giorni prima della prescrizione (25 marzo 1971): Alberico Biadene, responsabile opere idrauliche della Sade, e Francesco Sensidoni, capo servizio dighe del ministero dei Lavori pubblici e membro della Commissione di collaudo, furono condannati a 5 e 3,8 anni. Entrambi hanno beneficiato di un condono di 3 anni e Biadene – che la sera del 9 ottobre 1963, poche ore prima dell’ecatombe, mentre il fianco della montagna precipitava a vista d’occhio e gli alberi erano ormai inclinati come birilli, sussurrò “che Dio ce la mandi buona” a colleghi e operai che gli chiedevano il da farsi – ebbe ragione. Almeno per se stesso.

[di Salvatore Maria Righi]

Memorabile il pezzo teatrale di Paolini, che chi ha visto e ascoltato, tanti anni fa, non può dimenticare; ti fa vivere il disastro da dentro, lo senti sulla tua pelle e rimani per sempre li, con loro . Con i sopravvissuti.

Spaventoso, terrificante. Soprattutto perché sempre, e per sempre, purtroppo, attuale.

Avevo solo quattro anni, ma ricordo ancora distintamente le conversazioni degli adulti e le prime pagine dei quotidiani. Un amico di famiglia, pompiere, venne mandato con la sua squadra – da Padova – sui luoghi del disastro.

Parecchi anni dopo, venni a sapere che una volta tornato a casa, non riusciva nemmeno a parlare.

La località è LONGARONE e non Longherone.